Das vorliegende Buch stellt die Synthese aus Ergebnissen eines am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und an der Universität Exeter angesiedelten und noch laufenden Forschungsprojektes zur „Kulturgeschichte der Vererbung“ dar. Die Autoren berichten aus erster Hand: Rheinberger, Direktor am genannten Max-Planck-Institut, studierte Philosophie und Sozialwissenschaften, ehe er nach Biologiestudium und Promotion über einige Jahre eine molekularbiologische Arbeitsgruppe leitete. Müller-Wille wandte sich nach dem Biologiestudium ebenfalls der Wissenschaftsgeschichte zu. Von Berlin ging er 2004 an die University of Exeter.

Die zusammenfassende Würdigung des Werkes erlaubt nur wenige exemplarische und punktuelle Hinweise auf markante Aussagen. In Anlehnung an Michel Foucaults „Archäologie des Wissens“ schreiben die Autoren, dass der „Vererbungsdiskurs“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts „an der Schwelle seiner Epistemologisierung stand“, also an einer erkenntnistheoretischen Fundierung arbeitete. Der allgemeinen gesellschaftlichen Dynamik korrespondierte in den Lebenswissenschaften die Herausbildung der Evolutionstheorie mit ihrer historischen Dynamisierung des Lebens seit Darwins Entstehung der Arten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts „artikulierte sich der epistemische Raum der Vererbung„. An seinem Ende zeigen sich „geradezu überquellende spekulative Vererbungsvorstellungen, und ein neues epistemisches Feld zeichnet sich ab„. Im 20. Jahrhundert wurde das Gen zum zentralen Begriff der Lebenswissenschaften. Nunmehr verdichtete sich der „episternische Raum der Vererbung“ zu einem „epistemischen Ding„. Die Autoren stellen fest: „Man kann sagen, dass sich damit der Genetik im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine Allgemeine Biologie als experimentelle Spezialdisziplin mit ausgeprägten Anwendungsbezug installierte – ein Vorgang, der sich im 20. Jahrhundert mit der Ausbildung von Molekularbiologie, Genomik und Systembiologie noch mehrfach wiederholen sollte„. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Evolution genetisch definiert, und zwar als Wandel der Genfrequenz im Genpool von Populationen. Diese Definition wurde zur Grundlage des Neodarwinismus bzw. der sogenannten „evolutionären Synthese“ der 30er Jahre.

Die biologischen Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft galten als „Motor der Genetik in Deutschland„. Im Zentrum stand die Erforschung von Vererbungsfragen: die Physiologie der Vererbung, Populationsgenetik und Humangenetik.

Mit neuen Fragen und Problemen der Vererbungswissenschaft waren stets neue Techniken, Methoden und Instrumente verbunden. Nicht zuletzt war die Auswahl geeigneter Modellorganismen von großer Bedeutung. Auf diese Weise wurden Experimentalsysteme etabliert, die entscheidend zur Entstehung der Molekularbiologie um die Mitte des 20. Jahrhunderts beitrugen. Wichtig war auch die finanzielle Förderung durch Stiftungen: Allein 17 Nobelpreise gingen an Wissenschaftler, die von der RockefeIler Foundation unter Weaver unterstützt worden waren. Mit Hilfe immer feinerer technischer Instrumente, die auf die jeweiligen Modellorganismen abgestimmt waren (zunehmend auch Bakterien und Viren), konnten die Schnittstellen zum biologischen Material analysiert werden. Auf diese Weise gelang eine mehr oder weniger molekulare Darstellung biologischer Sachverhalte. Prominente Molekularbiologen wie Jacques Monod oder Francois Jacob haben den Einfluss der Kybernetik, der Kommunikationstechnologien und der Computerwissenschaften auf die neue Interpretation des Organismus hervorgehoben. Am Ende des 20. Jahrhunderts rückten neue Schlagworte in das Zentrum: „Postgenomik – Proteomik – Organomik“. Der Organismus als Ganzes steht wieder auf der „biologischen Tagesordnung“.

Das Buch zeigt eindrücklich, wie die allmähliche Verfestigung des biologischen Konzepts der Vererbung die Lebenswissenschaften geprägt hat und immer noch prägt. Biologielehrer sowie Gemeinschaftskunde- und Geschichtslehrer werden das Taschenbuch mit Gewinn als Basislektüre im Unterricht verwenden. Dabei sind auch die philosophisch-anthropologischen Reflexionen hilfreich (z.B. über Foucault). Bei einer Neuauflage sollte noch etwas näher auf die Aspekte Eugenik und Rassenlehre des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eingegangen werden, die auch nach Einschätzung der Autoren mehr Ausführlichkeit verdient hätten. Näheres hierzu findet sich in dem Buch von Anne Cottebrune Der planbare Mensch – Die DFG und die menschliche Vererbungswissenschaft 1920-1979 (Verlag Franz Steiner, Stuttgart 2008) und in dem von Nicolaus Pethes u.a. herausgegebenen Werk Menschenversuche – Anthologie 1750 -2000(Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2008). Insgesamt zeigt das Buch eindrücklich, wie lebendig und gegenwartsbezogen Wissenschaftsgeschichte sein kann.

Rezension von Prof. Gottfried Kleinschmidt, aus: Naturwissenschaftliche Rundschau, 62 (2009) Heft 7. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Geschichte der Vererbung

Popular posts

Trauer um Eberhard Schockenhoffgrenzfragen - 20 Juli

Trauer um Eberhard Schockenhoffgrenzfragen - 20 Juli Natur(wissenschaft) und Religion im Spiegel der Corona-KriseAntje Jackelén - 06 Juli

Natur(wissenschaft) und Religion im Spiegel der Corona-KriseAntje Jackelén - 06 Juli Von der Coronakrise zur mündigen RisikoeinschätzungOrtwin Renn - 01 Mai

Von der Coronakrise zur mündigen RisikoeinschätzungOrtwin Renn - 01 Mai Die Klimakrise kennt kein "Shut Down"Bärbel Winkler - 27 April

Die Klimakrise kennt kein "Shut Down"Bärbel Winkler - 27 April Gottes Wille und das CoronavirusThomas Jay Oord - 24 März

Gottes Wille und das CoronavirusThomas Jay Oord - 24 März

Tags Cloud

Anthropisches Prinzip

Anthropologie

Astronomie

Atheismus

Außerirdische

Benedikt XVI

Bioethik

Biologie

Charles Darwin

Christoph Kardinal Schönborn

Evolution

Evolutionismus

Galileo Galilei

Gottesbild

Higgs-Teilchen

Hirnforschung

Intelligent Design

Interdisziplinarität

Kosmologie

Kreationismus

Künstliche Intelligenz

Nahtoderfahrung

Naturphilosophie

Naturwissenschaft

Neuer Atheismus

Philosophie

Physik

PID

Psychologie

Quantenphysik

Religionswissenschaft

Richard Dawkins

Schule

Stephen Hawking

Technikethik

Theodizee

Theologie

Tod

Transhumanismus

Urknall

Vatikan

Wissenschaftsgeschichte

Wissenschaftstheorie

Zeit

Ökologie

Related Blogs

Posted by Heinz-Hermann Peitz | 31. Januar 2020

"Die Vermittlung zwischen den Wahrnehmungsebenen von Naturwissenschaft und Religion ist wohl das größte geistige Abenteuer unserer Zeit." Lassen Sie sich ein Stück weit mitnehmen auf die abenteuerliche Reise ins nahe...

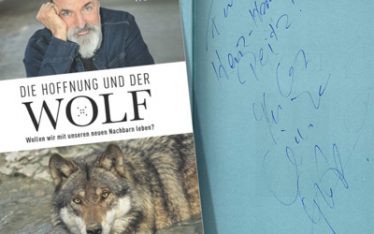

Posted by grenzfragen | 6. Dezember 2019

Ex-Tatort-Kommissar Andreas Hoppe alias Mario Kopper stellt seine Popularität in den Dienst einer guten Sache: dem engagierten Eintreten für das Miteinander von Mensch und Wolf. Ein Buch, das auch die...

Posted by Heinz-Hermann Peitz | 20. November 2018

Mit Sorgner stimmt ein christliches Menschenbild darin überein, dass es nicht auf Technikverweigerung, sondern auf Gestaltung ankommt. Ergänzungsbedürftig bis unvereinbar sind jedoch Sorgners normative Technikfolgenabschätzung v. a. aber seine Aussagen...

Recent Comments