Naturphilosophie konkret: In dem Beitrag „Reden wir darüber – Ein naturphilosophisches Gespräch zwischen Jürgen Audretsch und Hans-Dieter Mutschler“ kommt es zu einer erstaunlich konstruktiven Begegnung zwischen dem Physikers Audretsch und dem Philosophen Mutschler an der Schnittstelle ihrer Disziplinen.

Der Beitrag entstammt dem Buch von Jürgen Audretsch, Die sonderbare Welt der Quanten, München : Beck 2008, 156-176. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlages C. H. Beck oHG, München.

Überschriften und Abbildungen von Heinz-Hermann Peitz ergänzt.

«Was die Schwierigkeit macht, ist immer das Denken …»

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Gliederung und Sprungmarken

- Warum Naturphilosophie?

- Quantentheorie – Natur – Lebenswelt

- Einfachheit, Schönheit und Platonismus

- Wahrheit und Konstruktion

- Welle-Teilchen-Dualismus und Komplementarität

- Zeitlosigkeit und Ewigkeit Gottes

- Anschaulichkeit

- Verstehen

- Von der Substanz zur Relation …

- … und von der Tonalität zur Atonalität

- Messung ist Präparation

- Emergenz

- Von der Natur zur Negativen Theologie

Warum Naturphilosophie?

J. A.: Dieses Buch ist nicht nur, aber auch für Naturwissenschaftler geschrieben. Vielleicht wird der eine oder andere unter ihnen sich die Frage stellen: Warum sollte man ein naturphilosophisches Gespräch führen?

„Europäer sind viel ernster als wir Amerikaner, weil für sie ein guter Ort für intellektuelle Fragen eine Bierparty ist“ (Richard Feynman; Foto public domain; Zitat aus BrainyQuote)

H.-D. M.: Viele Physiker halten die Philosophie für überflüssig. Der berühmte Richard Feynman meinte, man könne sich abends beim Bier vage philosophische Gedanken machen, etwa den, woher denn die physikalischen Gesetze kommen? Aber erstens könne man das Geschäft der Physik auch ganz gut ohne solche Überlegungen betreiben und zweitens käme dabei ohnehin nicht viel heraus.

Es ist wahr, dass man zur effizienten Anwendung der Physik keine Philosophie braucht. Aber man braucht auch keine Moral, um ein effizienter Politiker oder effizienter Manager zu sein. Moral stört geradezu. Die Frage ist, ob man wissen will, was man tut. Sobald ein Physiker danach fragt, was er eigentlich tut, stellt er eine philosophische Frage.

Quantentheorie – Natur – Lebenswelt

J. A.: Gehen wir von der Quantentheorie aus.

H.-D. M.: In Bezug auf die Quantentheorie gibt es zumindest eine Frage, die philosophisch relevant ist. Es ist schon ihren Gründungsvätern aufgefallen, dass sie eine Welt beschreibt, die von der uns umgebenden radikal verschieden ist. Wenn Physik den Anspruch stellt und stellen muss, das Physische adäquat zu beschreiben, wieso unterscheidet sich das Physische, das wir jederzeit erfahren, so radikal von dem, was uns die Quantentheorie darüber sagt? Beschreibt die Quantentheorie die eigentliche Realität und ist die uns umgebende Natur nur ein wesenloser Schein, oder ist es umgekehrt so, dass die uns umgebende Natur die eigentliche ist und beschreibt die Quantentheorie nur Möglichkeiten, die im Experiment aktualisiert werden? Solche Fragen werden seit Bohr und Heisenberg gestellt, und es sind durchaus und im eigentlichen Sinn naturphilosophische Fragen.

Aber vielleicht holen wir zunächst etwas weiter aus. Sie haben in Ihrem Buch die Physik hierarchisch aufgebaut: Handwerkliches, elementare Messoperationen, Newtonsche Physik, Elektrodynamik, Quantentheorie. Gibt es andere Hierarchien? Welchen Platz hat die Thermodynamik?

J. A.: Mit der Thermodynamik beginnt ein anderer Zweig einer Theorienhierarchie, der ebenfalls an Längenmessungen (Thermometer) und sehr einfachen Zeitmessungen (Prozesse) anknüpft. Erst im weiteren Aufbau wird dann in der Statistischen Mechanik eine Verbindung zur Mechanik hergestellt.

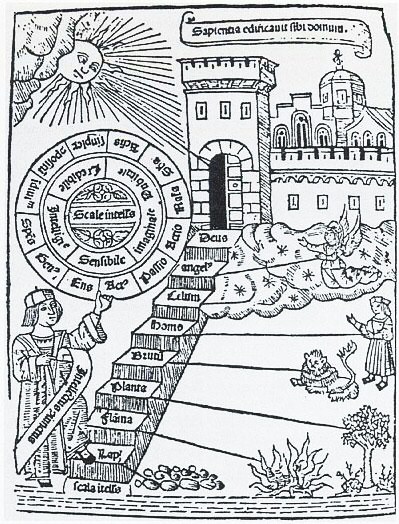

Scala naturae bei Raimundus Lullus (gemeinfrei)

H.-D. M.: Noch weiter zu dieser Hierarchie: Im Zusammenhang damit drängt sich die Frage auf, ob sich eine spezielle Hierarchie nur daraus ergibt, wie wir die Physik aufbauen, oder ob sie etwas widerspiegelt, was es in der Natur gibt? Hat die Natur selbst diese Stufung oder tragen wir sie nur von Außen an sie heran?

J. A.: Meine Ansicht ist, wir tragen sie nur heran. Mit Erfolg allerdings. Dabei werden beachtliche Ergebnisse erzielt und Erkenntnisse gewonnen. Es könnte aber möglicherweise auch einen anderen hierarchischen Theorienaufbau geben. Der methodische Zugang der Physik bleibt jedoch in allen Fällen immer derselbe.

H.-D. M.: Aber wenn Sie das sagen, dass nämlich eine solche Hierarchie nicht einer <scala naturae> entspricht, also selber nicht ontologisiert werden darf, dann folgt daraus auch, dass Sie nicht mehr sagen können, die auf einer höheren Stufe einsetzende Quantentheorie sei der Natur näher als die Elektrostatik oder die Newtonsche Mechanik. Solche Fragen entfallen dann.

J. A.: Warum sollte die Quantentheorie der Natur näher sein? Das ist sie zumindest in der Standarddarstellung schon deshalb nicht, weil sie auf die Vortheorien Raum-Zeit, Mechanik und Elektrodynamik mit ihren experimentellen Anwendungsbereichen zurückgreift. Die anderen Theorien müssen also gewissermaßen vorher bereits nah sein. In Kapitel 5 wird dann noch einmal ein anderer Zugang beschrieben, bei dem die Quantentheorie am Anfang steht. Es wird in diesem Forschungsprogramm versucht, die Hierarchie umzudrehen. Aber grundsätzlich ist sowieso zu sagen: Es fehlt uns zur Beantwortung der Frage ein Maß für Nähe.

H.-D. M.: Es gibt natürlich noch ein Argument zu Ihren Gunsten. Bei einem Schema, das mit der Quantentheorie beginnt, genügt es nicht, nur die Newtonsche Physik aus der Quantentheorie zu gewinnen. Wenn das Ganze vollständig reduzierbar sein soll, müsste man auch den handwerklichen Bereich als Grenzfall gewinnen können. Und da möchte ich gerne sehen, wie das gehen soll.

J. A.: Ich auch.

H.-D. M.: Sie greifen in Ihrem Schema auf den Bereich technischer Praxis zurück. Oft spricht man hier vom Gegensatz zwischen Wissenschaft und Lebenswelt. Das ist eine sinnvolle Unterscheidung. Die praktische Lebenswelt ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihr Ziele, Werte, Zwecke usw. eine große Rolle spielen. Hier haben die meisten Philosophen nach dem Primat gefragt. Wie sehen Sie das Theorie-Praxis-Verhältnis?

J. A.: Ich möchte die Frage nicht mit Blick auf Werte, Zwecke usw. beantworten, sondern die Hierarchie noch etwas verdeutlichen. Wir hatten schon im Zusammenhang mit dem freien Probeteilchen gesehen, dass bereits von Anfang an Technik zur Realisierung der Idealisierungen eingesetzt werden muss. Man muss zum Beispiel durch eine Pumpe einen luftleeren Raum herstellen. Tatsächlich setzt das technisch geschickte Verhalten noch früher ein. Um eine möglichst gute gerade Linie zu realisieren, sind bereits handwerkliche Fähigkeiten und handwerkliches Wissen nötig, die nicht einfach jedermann zur Verfügung stehen. Man muss aber meiner Meinung nach mit dem Vorphysikalischen starten, sonst besteht zumindest die große Gefahr der Zirkularität und der Selbstreferenz. Allerdings ist dieses Vorphysikalische nicht das Lebensweltliche, Alltägliche und Menschliche. Es steht einer <Kunstnatur> näher als der praktischen Lebenswelt. Auch mit der Natur, von der wir oben sprachen, ist ja eigentlich eine <Kunstnatur> gemeint und nicht etwa <das drohende Gewitter>.

H.-D. M.: Das finde ich wichtig, denn wenn Sie diese Unterscheidung nicht treffen, haben Sie die Theologie ausgeschlossen, die völlig von der Lebenswelt abhängig ist. Ich meine, Sie hätten im andern Fall sogar eine Entscheidung gegen die Ethik getroffen. Die Begründung der Ethik lässt sich nur leisten, wenn man die Lebenswelt ganz ernst nimmt. Die praktische Lebenswelt wird also bei Ihnen nicht wegrationalisiert.

J. A.: Nein, das wird sie selbstverständlich gerade nicht. Genauso wenig wie direkt oder indirekt behauptet wird, dass alle Erfahrungen naturwissenschaftliche Erfahrungen sind. Es wird nur zur Vereinfachung in der Darstellung darauf verzichtet, vor Begriffe wie «Wirklichkeit», «Erfahrung», «Zustand», «System» usw. immer wieder das Adjektiv «physikalisch» zu stellen.

Einfachheit, Schönheit und Platonismus

Platonismus: Ist die Natur an sich einfach und schön? (Abbildung von RaphaelQS – CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65546874)

H.-D. M.: Wir sollten auch nach den Prinzipien der Eleganz, Schönheit und Sparsamkeit fragen, nach all diesen nicht-empirischen Prinzipien. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es niemals gelungen ist, sie zu formalisieren. Was ist eine einfache Theorie? Was ist eine schöne Theorie?

J. A.: Wir haben auch hierfür kein Maß. Es ist interessant, dass in der Moderne in Architektur, Kunst und Musik Konzepte von Schönheit usw. nicht mehr im Mittelpunkt stehen. In immer neuen Sezessionen hat man sich von den zur jeweiligen Zeit herrschenden akademischen Vorstellungen abgesetzt. Es ist verwunderlich, dass es in der Physik in dieser Hinsicht so gut wie keine Entwicklung zu geben scheint. Möglicherweise liegt es daran, dass diese Konzepte im Labor- und Schreibtischalltag nicht die Rolle spielen, die Ihnen in den <Sonntagsreden> zugeschrieben wird. Der Umgang mit der Quantentheorie könnte auch in dieser Hinsicht etwas aufbrechen.

Doch zurück zu Ihrer Frage. Ich würde sagen, es geht um die Praxis. Es kommt eher darauf an, sich zu überlegen, was eine nützliche und praktische Theorie ist. Wenn ich es mir genau überlege, entscheidet doch eigentlich die Situation im Alltag, welche Theorie verwendet wird. Maßstab ist, wie erreiche ich möglichst schnell die theoretischen Aussagen, die ich brauche.

H.-D. M.: Hier sieht man, dass Sie eine gewisse Neigung zur ontologischen Heimatlosigkeit haben, ja zur Promiskuität. Man kann natürlich alles machen, so wie Sie es sagen, aber Sie haben dann eben ein stark instrumentalistisches Verständnis von Theorie. Rechnerkapazität sparen statt Schönheit. Einstein meinte, die Natur sei an sich einfach und schön. Der Herrgott ist zwar raffiniert, aber nicht böse.

J. A.: Diese Ansichten über den <Herrgott> lassen sich noch weiter ausbauen: Manche meinen, wir lesen, wenn wir im <Buch der Natur> lesen, die Schrift Gottes, und die war sehr einfach. Freundlicherweise hat er alles nach diesen metaphysikalischen Kriterien aufgebaut wie Einfachheit, Schönheit usw.

H.-D. M.: Er ist ein großer Künstler. Er macht aus wenig viel. Sie machen also Einstein nicht mit.

J. A.: Nein. Wenn man betont, dass die physikalische Wirklichkeit in großem Umfang eine von uns mit Hilfe von Theorien konstruierte Wirklichkeit ist, dann bedeutet dies, dass wir zumindest wichtige Mitautoren am <Buch der Natur> sind. Mir liegt daher ein Instrumentalismus, der auf die Theorie als Instrument gerichtet ist, näher. Deshalb kann ich den Einwänden, die im letzten Teil des Buches beschrieben werden, dass nämlich die Quantentheorie mit den zwei Dynamiken unschön sei, auch nur begrenzt folgen. Gegen den Vorwurf, dass die Verwendung einer Messdynamik ad hoc und daher unschön sei, lässt sich nur einwenden, dass alle Alternativvorschläge bei ganz genauer Betrachtung mindestens eben so viele Ad-hoc-Annahmen enthalten. Ob die dann schöner sind?

H.-D. M.: Ich denke, es ist schon stimmig, was Sie vertreten. Einstein und Planck hatten an dieser Stelle eine Platonische Auffassung. Für sie war die Natur in sich selbst einfach. Doch Kant, an den mich Ihre Position erinnert, hat das konsequenterweise nicht so gesehen, sondern er meinte, die Einfachheit sei eine «regulative Idee», mit der wir unsere Theorien stilisieren, aber ob die Natur in sich selbst einfach ist, wissen wir nicht.

J. A.: Möglicherweise braucht man bei den angeblich besonders einfachen Theorien, die alles erklären wollen, weniger bedruckte Seiten, um die Grundgleichungen wiederzugeben. Der Weg von den Grundgleichungen zu den physikalisch interpretierbaren Aussagen und dann weiter zu nachprüfbaren Resultaten wird dafür aber länger, und die Mathematik, die man zu ihrem Verständnis beherrschen muss, wird komplizierter. Nun darf man sich überlegen, was man lieber hat.

Wahrheit und Konstruktion

H.-D. M.: Lassen Sie uns in aller Kürze Ihr Wahrheitskonzept ansprechen. Sie sprechen an einer bestimmten Stelle nur von <Richtigkeit>. Zum Aufbau der formalen Logik ist aber die Dichotomie <wahr-falsch> unverzichtbar. Man sieht deshalb nicht so recht, wie man sie in der Physik abschaffen könnte, wenn doch die formale Logik in der Mathematik vorausgesetzt wird. Nehmen wir des Weiteren an, ich sage «Hier habe ich 5 Coulomb» gemessen. Wenn Sie die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit dieses Satzes nicht mehr stellen können, können Sie auch kein Experiment machen. Die Frage ist, ob Sie an dieser Stelle immer noch den Begriff <Wahrheit> durch <Richtigkeit>, <Stimmigkeit> oder Ähnliches ersetzen können.

J. A.: Nein, das geht nicht. Tatsachenbehauptungen hängen am Wahr-falsch-Konzept.

H.-D. M.: Wenn Sie <wahr> für die Basis setzen und <richtig> für die Theorie verwenden, dann überträgt sich die Wahrheit nicht <nach oben>. Dies ist konsequent, wenn man am stark konstruktiven Charakter der Theorie festhält. Dazu passt natürlich, dass Sie in Frage stellen, ob wir uns der absoluten Wahrheit annähern, wie Popper gemeint hat.

„Kein vernünftiger Mensch sollte glauben, dass etwas subjektiv ist, nur weil es nicht unbestritten geklärt werden kann.“ (Hilary Putnam. Foto: Urheber unbekannt, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043246; Zitat nach brainquote.com)

Irgendwie erinnert mich Ihre Position an Hilary Putnam. Er hat den Begriff des <internen Realismus> erfunden. Realismus ist im Prinzip immer intern, das heißt, er ist relativ zu einem Theorieverständnis, bezieht sich jedoch auf die Realität und nicht auf einen Traum.

J. A.: Die Nähe zu Putnam ist nicht zu leugnen.

H.-D. M.: <Konstruktivismus>, wie Sie ihn verstehen, ist wohl nicht der Radikale Konstruktivismus, für den <Realität> eine Art Gelee ist, in den man den Löffel taucht. Bei Kant ist die Realität widerständig. Er hat die Metapher vom Gerichtsverfahren eingeführt. Wir lesen nicht im <Buch der Natur>, sondern wir stellen inquisitorisch unsere Fragen an die Natur. Die Natur kann nur <ja> oder <nein> sagen.

J. A.: Der dargestellte Zugang ist zwar bis zu einem gewissen Grad konstruktivistisch und instrumentalistisch, aber er ist kein Radikaler Konstruktivismus. Viele Vorstellungen, die von Vertretern des Radikalen Konstruktivismus geäußert werden, lassen sich nicht gut auf die Physik anwenden. Wenn man im Zusammenhang mit der Physik von <Konstruktionen> spricht, dann sind nicht die speziellen Konstruktionen der jeweiligen Individuen gemeint, die sich von Person zu Person ändern können. Physik ist, auch was die Konstruktionen betrifft, ein Gemeinschaftsunternehmen, also nicht sehr radikal.

H.-D. M.: Die Alltagsphysik ist mit der Quantentheorie nicht verträglich. Um sich ihr Verhältnis klarzumachen, hat Heisenberg die Quantenwelt ausschließlich als eine Welt der Potenzialität aufgefasst, so ähnlich wie im <Radikalen Konstruktivismus>. Andererseits werden für ihn die potenziellen Eigenschaften im Experiment real. Die Quantenwelt hätte dann einen sehr reduzierten ontologischen Status. Sie wäre eine Art von Traum.

J. A.: Nun, die Bedeutung der Eigenschaften hat sich zwar stark geändert, aber ganz so extrem ist es doch nicht. In der Minimalinterpretation gibt es die Quantenwelt erst gar nicht und daher taucht auch das Problem nicht auf. Die Standardinterpretation wurde beim Photon daran geknüpft, dass ein bestimmtes Energiepaket unveränderlich vorhanden ist. Ein Photon ist stets zum Beispiel ein Photon des roten Lichts. Bei anderen Elementarteilchen, etwa den Elektronen, sind Masse, Ladung und Spin – wenn man nicht Quantenfeldtheorie betreibt – die stets vorhandenen, unveränderlichen Eigenschaften. Zur Abgrenzung von Quanteneigenschaften wie <Ort>, <Impuls> usw. werden sie klassische Eigenschaften genannt.

Ich habe die Polarisation von Photonen untersucht. Nur die Polarisation stellt in diesem Fall das Quantensystem dar, mehr nicht. Der Einfachheit halber habe ich mich auf lineare Polarisation beschränkt. Dann hat jedes Photon stets die klassische Eigenschaft, linear polarisiert zu sein. Man kann ihm in einem geeigneten Präparationsverfahren eine ganz bestimmte lineare Polarisation geben. Zum Beispiel kann die Auswirkung einer speziellen Messung darin bestehen, dass sie in horizontale oder vertikale Polarisation überführt. Das Messgerät zeigt das als Ergebnis an. Die Quanteneigenschaft, entweder horizontal oder vertikal polarisiert zu sein, hat das Photon erst nach der Messung. Vorher hatte es eine andere, dagegen gedrehte Polarisationseigenschaft, aber polarisiert ist es immer. Ich sehe also nicht, dass nur Potenzialität herrscht.

H.-D. M.: Wenn man Potenzialität näher bestimmt, dann heißt das, dass auch etwas ausgeschlossen wird. Potenzialität ist nicht gleich nichts.

J. A.: Das weist allerdings auf einen wichtigen Punkt hin. An meinem Quantensystem der Polarisationsrichtungen, dessen Zustand durch einen Vektor in der Ebene beschrieben wird – mehr Struktur ist nicht vorhanden –, kann man zum Beispiel keine Ortsmessung durchführen. Für dieses sehr reduzierte System lässt sich die Eigenschaft <Ort> nicht aktualisieren. Sie ist ausgeschlossen. Dies ist ein Punkt, der sich direkt aus der physikalischen Interpretation des mathematischen Schemas ergibt. Selbstverständlich wird man für gewisse Fragestellungen das System erweitern, so dass etwa Ortsmessungen beschrieben werden können.

Welle-Teilchen-Dualismus und Komplementarität

H.-D. M. Warum wird der Welle-Teilchen-Dualismus, manchmal auch <Paradoxie> genannt, nicht in Ihrem Buch behandelt?

J. A.: Weil ich mich in dem Buch, wie schon gesagt, auf ein spezielles Quantensystem beschränkt habe, die lineare Polarisation. Das ist eines der vielen Systeme, auf die sich dieses Dualitätskonzept nicht anwenden lässt. Das zeigt schon seine sehr eingeschränkte Bedeutung.

H.-D. M.: Was ist denn eigentlich mit Welle-Teilchen-Dualismus gemeint?

J. A.: Zunächst eine Vorbemerkung: In vielen Lehrbüchern wird der Dualismus oder die angebliche Paradoxie überhaupt nicht erwähnt. Zum Verständnis der Quantentheorie trägt dieses Konzept offenbar wenig bei. Außerhalb der Physik wird es allerdings gerne schlagwortartig zur Charakterisierung der Quantenwelt verwendet und dabei oft missverstanden. Es geht dabei darum, die Ausbreitung etwa von Photonen von der Quelle zum Detektor mithilfe klassischer Bilder zu beschreiben. Man betrachtet sehr viele Photonen. Das Auftreten eines Interferenzbildes gilt als Kennzeichen einer Wellenpropagation. Wenn das experimentelle Resultat so aussieht, als ob alle einzelnen Photonen einem gewissen Weg gefolgt wären, wird das als teilchenartige Ausbreitung bezeichnet. Beide Situationen sind für Photonen möglich. Das ist die Dualität. Es ging Bohr darum, Bilder aus der klassischen Physik auf Quantenprozesse anzuwenden. Nach allem, was wir über das Verhältnis von Quantenphysik zu klassischer Physik wissen, sollte uns das allein schon hellhörig machen. Wichtig ist, dass es nur Bilder sind. Es werden mit ihnen keine ontologischen Aussagen verknüpft, wie zum Beispiel: «In manchen Situationen <ist> ein Photon ein Teilchen und in anderen <ist> es eine Welle.» Man kann auch nicht von Wellen- oder Teilcheneigenschaft sprechen, weil der Begriff Eigenschaft in der Quantentheorie ganz anders zu verstehen ist.

H.-D. M.: Dann bezieht man sich also nur auf die Form der mathematischen Beschreibung?

J. A.: Sollte man jedenfalls. Man muss sich immer wieder anhand des Zustandskonzepts klarmachen, was sich da <wellenförmig> in Raum und Zeit ändert: Das Quadrat der Amplitude an einem Ort ist die Wahrscheinlichkeit (relative Häufigkeit) dafür, dass sich bei einer Ortsmessung dieser Ort als Messergebnis einstellen würde, wenn diese Ortsmessung denn gemacht würde. Der Zusatz ist wichtig. Das ist jedenfalls keine Aussage über ein einzelnes Quantenobjekt. Die Messwahrscheinlichkeiten propagieren.

Die Dualität reduziert sich letztlich auf die simple Feststellung, dass verschiedene Präparationsverfahren zu strukturell verschiedenen Messergebnissen führen können. Das ist aber nicht typisch quantenmechanisch und schon gar nicht paradox. Entsprechendes gilt auch für die Aussage, dass sich manche Präparationsverfahren nicht gleichzeitig durchführen lassen und sich in diesem Sinn wechselseitig ausschließen.

„Wenn es um Atome geht, kann Sprache nur wie in der Poesie verwendet werden.“ (Niels Bohr. Abbildung gemeinfrei; Zitat nach brainyquote.com)

H.-D. M.: Was wollte Bohr dann sagen?

J. A.: Bohr überzieht hier aus philosophischen Gründen. Er wollte ein weiteres Mal Quantenphänomene in der Sprache der klassischen Physik beschreiben: Interferenzbild (entspricht Welle) und Bahn (entspricht Teilchen). Das ist als abkürzende Sprechweise eher irreführend, aber doch unter der Bedingung zulässig, dass alle Gesprächspartner wissen, was genau gemeint ist, und nichts darüber hinaus assoziieren. Dass das eine klassische Bild, wenn es denn überhaupt anwendbar ist, das andere ausschließt und man zugleich auf keines verzichten kann, wurde von Bohr <Komplementarität> genannt. Bohr wollte dieses Konzept auf alles Wissen anwenden. Das machte für ihn Komplementarität so interessant.

Zeitlosigkeit und Ewigkeit Gottes

H.-D. M.: Sie haben die Quantenmessung mit dem Fußballspiel verglichen. Beim Fußballspiel kann ich vorher nicht wissen, wie es ausgehen wird. Bei der Quantenmessung kenne ich ebenfalls vorher, von Spezialfällen abgesehen, das Ergebnis nicht. In beiden Fällen ist also die Zukunft offen. Der Unterschied ist, dass ich das Fußballspiel nachträglich rekonstruieren kann, aber den Zustand vor der Quantenmessung nicht. Ich kann bei der Einzelmessung auch nachträglich nicht sagen, warum sie gerade so ausgefallen ist.

J. A.: Die Geschichte eines einzelnen Quantensystems lässt sich im Allgemeinen nicht durch eine Messung erschließen. In diesem Sinne ist das System geschichtslos. Aber das ist noch nicht alles. Um auf eine weitere Besonderheit der Quantenwelt aufmerksam zu machen, könnte man überspitzt sagen: Isolierte Quantensysteme zeigen, dass es Realität ohne Zeit gibt. Im Quantenbereich ist eine zeitlose Existenz möglich. Wir haben ja in Kapitel 2 gesehen, dass Zeit durch Abzählen von Ereignissen eingeführt wird, die nicht umkehrbar sind. Ereignisse lassen sich mit Hilfe der klassischen Physik beschreiben. Man kann sie hören, sehen usw. Ein Beispiel ist das Klopfen auf den Tisch. Wenn wir nun in der Quantentheorie an das Schema Präparation, Transformation, Messung von Abschnitt 3.11 denken, dann ist das Anzeigen des Messergebnisses ein solches Ereignis. Es ist im Zusammenwirken mit dem Quantensystem entstanden. Die Transformationsdynamik enthält demgegenüber keine solche Ereignisse. Die Laboratoriumsuhr läuft weiter, aber das Quantensystem nimmt an keinem Ereignis teil. Dies ist ein für das Quantensystem zeitloser Bereich. Was sich gemäß Theorie mit der Laborzeit in umkehrbarer Weise ändern kann, ist der Quantenzustand. Aber dies besagt ja nur, dass sich die Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse möglicher Messungen – wenn man sie denn durchführen würde – ändern. Die Messungen werden aber gerade nicht durchgeführt, solange die Transformationsdynamik aktiv ist. Weiterhin haben wir dem einzelnen Quantensystem in der Standardinterpretation Realität zugesprochen. Es liegt daher – überspitzt formuliert – Realität ohne Zeit bzw. eine zeitlose Existenz vor. Das ist ein weiterer, verblüffender Aspekt der Quantenwelt, den man noch genauer präzisieren müsste.

„Diese Unendlichkeit ist die schlechte oder negative Unendlichkeit, indem sie nichts ist, als die Negation des Endlichen … “ (Hegel, Enzyklopädie § 93, § 94; Abbildung gemeinfrei)

H.-D. M.: Sie sprechen von «zeitloser Existenz». In der Theologie ist zeitlose Existenz immer wieder als Symbol und Platzhalter der Ewigkeit Gottes aufgefasst worden. Das Problem ist dann, dass Gott in der Bibel der geschichtlich Handelnde ist. Also kann er nicht völlig außerhalb der Zeit sein. Ewigkeit als unendliche Dauer in der Zeit ist dagegen nicht dasselbe wie die Ewigkeit Gottes. Hegel nennt das mit Recht eine «schlechte Unendlichkeit».

J. A.: Erwartungsgemäß ist in der Quantenphysik die Sache viel einfacher. Zeitlose Existenz ist nicht mit unendlicher Dauer verknüpft. Sie kann jederzeit <von außen> durch einen Messeingriff beendet werden. Das ist zugleich der Unterschied zur zeitlosen Existenz von Zahlen, Funktionen, Mengen usw.

Anschaulichkeit

H.-D. M.: Sie sagen in Abschnitt 3.12 die Newtonsche Physik sei anschaulich, die Elektrodynamik schon nicht mehr und die Quantentheorie erst recht nicht. Ich bezweifle, dass die Newtonsche Physik anschaulich ist.

J. A.: Ich stimme Ihnen spontan zu. Man muss aber genauer erklären, was damit gemeint ist. Ich habe in Kapitel 3.12 gesagt, dass eine Erklärung üblicherweise als anschaulich gilt, wenn sie vollständig mit Mitteln der klassischen Mechanik gelingt. Dann ist natürlich die klassische Mechanik – wenn wir sie einmal herausgreifen – selbst anschaulich. Dabei dürfte es sich aber nur um das unter Physikern übliche Konzept der Anschaulichkeit handeln. Der Nicht-Physiker wird unter Anschaulichkeit eher verstehen, dass sich etwas auf die ihm vertraute Alltagsphysik zurückführen lässt. In diesem Sinn ist bereits die klassische Mechanik – von der Quantenphysik gar nicht zu reden – unanschaulich. Sie beruht zum Beispiel darauf, dass isolierte Probeteilchen sich auf einer geraden Linie mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Wo hat man das im Alltag schon einmal gesehen? Dass sich die Forderung nach dieser Anschaulichkeit nicht erfüllen lässt, ist geradezu das Charakteristikum der physikalischen Methode. Ihr Erfolg beruht darauf, dass sie sich auf teilweise mit großem Aufwand präparierte Situationen bezieht.

Verstehen

„Schau tief in die Natur und du wirst alles besser verstehen.“ (Albert Einstein. Foto gemeinfrei; Zitat nach brainyquote.com)

H.-D. M.: Sie sagen mit Blick auf die Quantentheorie, dass <Verstehen> bedeutet, mit ihr praktisch umgehen zu können.

J. A.: Das ist nur ein Aspekt. Das reicht noch nicht. Ich will gar nicht erst versuchen, für den Rest eine Definition anzugeben, sondern beziehe mich auf die Praxis. An der Universität wird die Physik auf zwei verschiedene Weisen im Studium geprüft. Es gibt zum einen Klausuren. Das sind schriftliche Prüfungen, in denen Beispiele durchzurechnen sind. Hier wird gezeigt, dass man eine Theorie anwenden und mit ihr zu konkreten Ergebnissen kommen kann. Und zum anderen gibt es mündliche Prüfungen, die sind genauso wichtig. In ihnen kann man demonstrieren, dass man nicht nur etwas auswendig gelernt hat, sondern dass man in der Lage ist, Zusammenhänge herzustellen und Fragen zu beantworten, die <quer> zur üblichen Darstellung liegen. Hier kann man zeigen, ob man über das bloße Durchrechnen von Beispielen hinaus – was ja durchaus schon schwierig genug sein kann – die Theorie auch <verstanden> hat.

H.-D. M.: Dazu gehört auch ein reduziertes Sprechen.

J. A.: Unbedingt. Die Umgangssprache und auch die Sprache, mit der man sich in der klassischen Physik verständigt, lassen sich nicht einfach übernehmen. Das wird deutlich, wenn man an Wörter wie Zustand, Eigenschaft, Messung usw. sowie ihren Gebrauch denkt. Man sollte daher eine gewisse Kargheit des Sprechens gelernt haben, zusammen mit der präzisen Verwendung vorher geklärter und abgestimmter Begriffe, die in einem anderen Kontext eine andere Bedeutung haben können. Auch ein Gefühl dafür, wann etwas Pseudotiefsinn ist, kann nicht schaden.

H.-D. M.: Seit der Antike heißt in der Philosophie <verstehen>, etwas auf etwas Bekannteres zurückführen. Zumindest die Quantentheorie schließt das aus. Hier sind die Erklärungsgründe nicht einsichtiger als das zu Erklärende.

J. A.: Sie können nur innerhalb der Quantenmechanik zurückführen. Die Quantentheorie selbst kann nicht auf die für uns einsichtigere Mechanik zurückgeführt werden.

Von der Substanz zur Relation …

„Es gibt keine Tänzer, sondern nur den Tanz“ (Fritjof Capra. Abbildung von Zenobia Barlow – Donated by the Center for Ecoliteracy with permission for publication. http://www.ecoliteracy.org/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14736022)

H.-D. M.: Es scheint, dass der Substanzbegriff in der Quantentheorie nicht anwendbar ist. Dies scheint fundamental zu sein. <Substanz> bezeichnet so etwas wie ein <selbstständiges Ding>. Das Ding trägt die Eigenschaften. Es gibt nicht den Fall, dass die Substanz ihre Eigenschaften nicht hat, sondern wie in der Quantentheorie erst bekommt. In der Alltagsphysik ist das Ding ontologisch primär und die Eigenschaften sind sekundär, das heißt, zwischen ihnen herrscht ein ontologisches Gefälle. In der Quantentheorie hingegen spielt der Träger als der Repräsentant des Substantiellen eine, verglichen mit der klassischen Physik, weitaus geringere Rolle. Der wesentliche Grund dafür, dass der Substanzbegriff in der Quantentheorie seine zentrale Bedeutung verloren hat, ist wohl darin zu sehen, dass die Quantenphysik eine Physik der Relationen ist. Die physikalischen Erkenntnisse werden in Relationen ausgedrückt und Relationen sind keine Substanzen. In der klassischen Substanzvorstellung haben die Relationen ein schwächeres Sein. In der Quantentheorie scheint es gerade umgekehrt zu sein.

J. A.: Das sehe ich auch so.

… und von der Tonalität zur Atonalität

H.-D. M.: Nun zu Ihrem Zitat von Pierre Boulez am Anfang von Abschnitt 4.4. Sie vergleichen den Übergang von der Tonalität zur Atonalität mit dem Übergang von der klassischen Physik zur Quantentheorie. Boulez täuscht sich aber, wenn er meint, dass es in der modernen Musik keine Tonalität mehr gebe.

J. A.: Gut, wenn man noch weitere Informationen über die Ansichten von Boulez hinzuzieht, dann wird möglicherweise klar, dass er gemeint hat, dass es heute in der Musik ausschließlich Atonalität gibt bzw. geben sollte. Dann würde diese Ausschließlichkeit in der Übertragung auf die Physik bedeuten, dass es keine klassische Physik mehr gibt, sondern nur noch Quantenphysik. Die Aussage von Abschnitt 4.4 ist, dass es in dem Sinne kein «Zurück» zur klassischen Mechanik gibt, als man die Quantentheorie nicht durch eine klassische Alternativtheorie ersetzen kann. Der Ansatz «Alles ist klassische Physik» misslingt. Bis zu welchem Grade der umgekehrte Ansatz «Alles ist Quantenphysik» Erfolg hat, wird ja dann in Kapitel 5 diskutiert.

Messung ist Präparation

H.-D. M.: Eine ganz andere Frage: Es wird immer gesagt, dass schon das Herausgreifen eines Systems eine gewisse Änderung der Natur zur Folge hat. Ich betrachte nicht mehr die Natur, wie sie sonst wäre, sondern ich habe sie schon präpariert. Kann man das sagen?

J. A.: Zur Beantwortung müssen wir das Problem etwas präzisieren und infolgedessen auch etwas technischer werden. Wir betrachten ein verschränktes System, beispielsweise das Zwei-Photonen-System. Dann gibt es zwei verschiedene Typen von Eingriffen an einem Teilsystem, durch die dieses System aus dem Gesamtsystem herausgegriffen wird: Wir können am Teilsystem eine Transformation durchführen, die durch die Transformationsdynamik beschrieben wird. Oder wir können eine Messung durchführen, die durch die Messdynamik beschrieben wird. Beim Transformationseingriff muss die Verschränktheit des Gesamtsystems nicht notwendig zerstört werden. Beim Messeingriff ist das anders. Er überführt das entsprechende Teilsystem in einen reinen Zustand. Alle vorher im Gesamtsystem vorhandenen Korrelationen werden zerstört. Infolgedessen ist das Gesamtsystem nicht mehr verschränkt. Erinnern wir uns: Messung ist Präparation. Der präparierende Eingriff am Teilsystem schneidet gewissermaßen dieses System perfekt vom Rest ab und isoliert es. Dadurch hat sich das Gesamtsystem natürlich geändert. Quantenmessungen sind starke Eingriffe.

Emergenz

“Der Begriff <Emergenz> sorgt in Naturwissenschaft und Philosophie oft für Verwirrung, da er verwendet wird, um mindestens zwei ganz unterschiedliche Konzepte auszudrücken. Wir können diese Konzepte als starke und schwache Emergenz bezeichnen. Beide Konzepte sind wichtig, aber es ist unerlässlich, sie auseinander zu halten.” (David Chalmers. Foto von Zereshk – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3894783)

H.-D. M.: In Ihrem Buch ist auch von <Emergenz> die Rede. <Emergenz> ist ein in den Geisteswissenschaften viel diskutierter Begriff. Im Zusammenhang mit der Begründung klassischer Eigenschaften aus der Quantentheorie stößt man erneut auf ihn. Ist damit dasselbe gemeint?

J. A.: Ich glaube nicht, dass man sich in der Physik mit diesem Wort auf die geisteswissenschaftliche Diskussion bezieht. Es ist wohl einfach die Übersetzung des englischen Wortes <emergence>: <Auftauchen>, <Entstehen> oder <Erscheinen>. Dabei ist das Wort <Auftauchen> aber irreführend, denn da taucht als klassische Welt nicht etwas auf, was schon vorher da war. Aber was ist <Emergenz> im Sinne von Theologie und Philosophie?

H.-D. M.: <Emergenz> ist ein sehr schwammiger Begriff. Ich fasse den Begriff der <starken Emergenz> so auf: Ein Ganzes kann Eigenschaften haben, die aus den Teilen in keiner Weise ableitbar sind. Oder aber: In einem Werdeprozess entsteht etwas Neues, das durch die Vorgeschichte in keiner Weise festgelegt ist. Der springende Punkt ist, dass etwas Neues entsteht. Der Zentralbegriff ist nicht der des <Nichtvorhersehbaren>, sondern der des <Neuen>, denn es gibt Dinge, die sind nicht vorhersehbar, aber dennoch nicht neu.

J. A.: Dann muss man, wenn man von der <Emergenz der klassischen Welt aus der Quantenwelt> spricht, differenzieren. Ich weiß ja, dass es Tische, Stühle und die ganze klassische Welt gibt. Das ist nicht neu. Das Problem ist die Ableitung dieser Existenz aus der Quantentheorie. Das dürfte man dann wohl nicht mehr als <Emergenz> bezeichnen. Eine andere Situation, an die man denken könnte, ist die, dass es Tische, Stühle usw. real (noch) nicht gibt. Dann laufen Prozesse ab, an deren Ende erst die klassische Welt als das Neue vorliegt. Das hat es genau einmal gegeben. Die Entwicklung aus dem extremen Frühzustand des Universums, in dem das Universum selber als ein Quantensystem aufzufassen ist, in einen Zustand, in dem klassisch beschreibbare Systeme vorhanden sind, könnte man dann mit einigem Recht als <Emergenz> bezeichnen.

H.-D. M.: Es gibt also eine Situation, in der man dem Problem nicht ausweichen kann. Aber dann haben wir eine Ähnlichkeit mit der Evolution. Auch dort ist die Frage, ob die Evolution imstande ist, Neues hervorzubringen, das in keiner Weise ableitbar ist aus der Vorgeschichte. Das Problem taucht auf beim Entstehen des Lebens und auch bei der Entstehung des Menschen. Beim Entstehen des Menschen geht es darum, ob wir ihm Freiheit und Vernunft zusprechen. Das nehmen wir einfach an. Aber diese Annahme ist in keiner Weise durch die Biologie plausibel zu machen. Die Entwicklung weist also Sprünge auf, in denen neue Qualitäten entstehen, und niemand weißt, wie das funktionieren soll.

J. A.: Wir können das analoge physikalische Problem bei der Evolution des Kosmos im Moment nicht befriedigend behandeln. Nur wird man es in der Physik nicht als grundsätzlich unbehandelbar bezeichnen. Vielleicht kann man die klassische Physik auf die Quantenphysik zurückführen.

H.-D. M.: <Grundsätzlich> ist tatsächlich die stärkere These. Im Fall der Reduzierbarkeit von Anthropologie auf Biologie hätte ich dagegen gute Argumente, in der Physik habe ich sie nicht.

J. A.: Es kann durchaus sein, dass es grundsätzlich nicht geht. Das Stichwort hierfür wäre <Selbstreferenzialität>. Mich wundert, dass diese Fragestellung im Zusammenhang mit der Quantentheorie bisher kaum analysiert wurde.

Von der Natur zur Negativen Theologie

„Das schlechthin Unbedingte wird in der Erfahrung gar nicht angetroffen.“ (Immanuel Kant. Abbildung gemeinfrei)

H.-D. M.: Ich möchte abschließend zu einem Punkt kommen, den wir schon mehrfach tangiert haben. Die fundamentale naturphilosophische Frage, die sich für mich in Bezug auf die Quantentheorie stellt, lautet, was wir eigentlich mit <Natur> meinen? Bei Ihnen erscheint Natur als das Zugrundeliegende oder Kant würde sagen «das Ding an sich», was allem Halt gibt, aber was wir direkt nicht erfassen können. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man sagt, wie Kant es tut, Natur ist unerkennbar, bleibt also immer draußen, oder aber man sagt, die Theorien, die wir bilden, geben einen gewissen Hinweis, wie Natur an sich sein könnte. Was ist Ihre Auffassung?

J. A.: Die Überlegungen zur Natur sind in meinem Text nicht sehr ausführlich. Ausgangspunkt ist in Abschnitt 2.6 die Beobachtung, dass wir Wirklichkeit nicht beliebig konstruieren können. Das wird uns bereits im Alltag immer wieder schmerzlich bewusst. Es gibt offenbar eine Instanz, die «nein» sagt. Man kann sie – wenn man denn will – als eine völlig andersartige Wirklichkeit auffassen, die gerade nicht nur eine neue Wirklichkeit einer weiteren Alternativtheorie oder so etwas Ähnliches ist, denn sie ist durch negative und nicht durch positive Aussagen bestimmt.

Wem diese <sehr ferne> Natur zu fern ist, der kann vielleicht sagen, dass die Natur der Träger der verschiedenen alternativen Wirklichkeiten ist. Diese würden dann – in jedenfalls sehr zurückgenommener und indirekter Weise – etwas über die so aufgefasste Natur aussagen. Sie wären Aspekte. In dieser Sicht wird die Natur zwar nicht explizit in den einzelnen alternativen Theorien dargestellt, dennoch geben die Theorien in ihrer Gesamtheit etwas über Natur wieder.

H.-D.M: Aber die Frage stellt sich doch, ob die mathematische Beschreibbarkeit eine Eigenschaft der Natur oder lediglich unsere Art ist, Natur aufzufassen?

J. A.: Es hängt davon ab, wie reduziert die Auffassung von Natur ist. Die Instanz, die «nein» zu einem speziellen mathematisch strukturierten Wirklichkeitsansatz sagt, muss deshalb nicht selbst mathematisch strukturiert sein. Darüber wissen wir nichts. Wenn man aber Natur nicht so extrem als das ganz Andere auffasst und von der positiven Aussage ausgeht, dass Wirklichkeitskonzepte, die sich auf mathematisch formulierte Alternativtheorien beziehen, in der Tat gelingen, dann charakterisiert das in indirekter Weise auch die Natur. Ich möchte aber gerne noch betonen, dass ich wieder keine Möglichkeit sehe, eine Entscheidung zwischen der oben beschriebenen uns sehr <fernen> und der <etwas näheren> Natur zu treffen. Wir sind frei zu wählen.

H.-D. M.: Kant hat also die Philosophie der Physik im Prinzip richtig dargestellt. Er hat ja damals unglaublichen Anstoß erregt, dadurch, dass er sagte, die Natur sei von uns konstruiert. Zur Zeit der Newtonschen Physik hat ihm das keiner geglaubt.

J. A.: Kants <sehr ferne> Natur ist negativ bestimmt. Hat diese Auffassung eine Analogie in der Negativen Theologie, nach der es Gott gibt, aber man nichts von ihm wissen kann?

H.-D. M.: Es ist klar, dass die Kantische Bestimmung einer Unerkennbarkeit des «Dinges an sich» oder wie Sie sagen, der «Natur», ein direktes Analogon der Unerkennbarkeit Gottes ist oder vielleicht sogar genau dieselbe Sache. Für Kant sind drei Problemkreise wissenschaftlich nicht entscheidbar: Welt, Seele und Gott. Dies hieße, dass wir von der Physik her nichts über den religiösen Glauben aussagen können. Ob Gott existiert oder nicht, ist von der Physik her nicht entscheidbar.

J. A.: Dem stimme ich zu.

Recent Comments