Die Erzbischöfin von Schweden, Dr. Antje Jackelén, spricht über die Erforschung des Corona-Virus, die Reaktion der schwedischen Kirche und über religiöse Ressourcen, die Hoffnung in Krisenzeiten spenden können.

[fvplayer src=“https://youtu.be/MWuteQBog_k“ splash=“https://forum-grenzfragen-test.de/wp-content/uploads/2020/07/screen3.jpg“ caption=“Deutscher und englischer Untertitel nach dem Videostart im Drei-Striche-Menü wählbar“ chapters=“https://www.forum-grenzfragen.de/uploads/sprungmarken/jackelen_2020.vtt“]

Zusammenfassung des Interviews

Experten und die Kommunikation von Unsicherheiten

In Schweden, so Antje Jackelén, genieße die Naturwissenschaft ein großes Ansehen, und es sei nur natürlich, dass sich die schwedische Regierung stark auf die Experten verlassen habe. Ob ihnen dabei zuviel Initiative und Verantwortung überlassen worden sei, werde diskutiert. Bei der Einzigartigkeit der nie dagewesenen Situation, deren Komplexität und der rasanten Zunahme des Wissens sei in diesem Stadium der Forschung notwendiger Weise mit Vorläufigkeiten, Unsicherheiten und Komplexität zu rechnen. Man erlebe quasi den Prozess von Wissenschaft hautnah mit und bekomme nicht nur fertige Ergebnisse präsentiert, Unübersichtlichkeit statt Klarheit, die man normalerweise von Wissenschaft erwarte. Diese Unsicherheit und Komplexität zu vermitteln – sowohl den politischen Entscheidungsträgern als auch der breiteren Öffentlichkeit – sei eine schwierige Aufgabe, gleichzeitig aber unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Forschung.

Schwedische Kirche: digital und diakonisch

In der Osterzeit sahen 17000 Menschen live die Online-Gottesdienste der Kathedrale von Upsala

(Foto: Stroehli / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/))

Da die Glaubensgemeinschaften keine speziellen Einschränkungen auferlegt bekommen hätten, habe man die allgemeinen Empfehlungen (physische Distanzierung, Gruppengrößen, Hygienevorschriften) entsprechend angepasst. Kirchen seien für kleinere Andachten und private Frömmigkeit offen gehalten worden, und digitale Gottesdienste hätten vor allem anfangs einen regelrechten Boom erlebt, der mehr Menschen angezogen habe als es Präsenzveranstaltungen vor Ort je geschafft hätten. Auch andere online gestellte Gemeindeaktivitäten (Kind-Eltern-Gruppen, Gesangsgruppen etc.) seien auf eine erstaunliche Resonanz gestoßen.

Kurz gesagt, seien zwei große „D“ entstanden, das Digitale und das Diakonische. So hätten rasch diakonische Tätigkeiten zugenommen, die älteren Menschen oder anderen Menschen in Risikogruppen das Lebensnotwendige besorgen konnten. Auch seien die Mittel für Seelsorge verdoppelt worden, nicht nur für Telefonseelsorge, sondern auch für Seelsorge per Internet-Chat.

War der Preis für den schwedischen Sonderweg zu hoch?

WHO lobt Schwedens Sonderweg

(RND/bk vom 02.05.2020)

Der schwedische Sonderweg moderater Einschränkungen, zwischenzeitlich selbst von Vertretern der WHO als ideales Modell für den Umgang mit einer Pandemie gelobt, wurde aufgrund hoher Todeszahlen auch kritisiert. Jackelén kennt sowohl die Einwände als auch betroffene Einzelschicksale. Eine endgültige Entscheidung über die Richtigkeit dieses Weges stehe indes noch aus, eine Corona-Kommission werde mit der Klärung beauftragt.

Menschenwürde in Krisenzeiten

Foto: FDR Presidential Library & Museum / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

Jackelén hofft, dass die genannte Corona-Kommission sich auch mit den grundlegenden Fragen der Menschenwürde befasst. Man brauche hier insofern eine ernsthafte Diskussion, als Schweden die UN-Menschenrechtserklärung quasi falsch übersetzt habe. Während die Erklärung besagt, dass Menschen „in Würde und Rechten“ gleich sind, heißt es in der schwedischen Übersetzung, die Menschen seien „an Wert und Rechten“ gleich. Wenn man „Würde“ durch „Wert“ ersetzt, habe man einen qualitativen durch einen quantitativen Begriff ersetzt: Man könne mehr oder weniger Wert haben, aber Würde habe man oder man habe sie nicht. Was aber bedeutet es vor diesem Hintergrund, die Menschenwürde in einer Zeit der Krise wie dieser aufrechtzuerhalten?

Corona wegbeten? Oder: Wie Religion bei der Krisenbewältigung hilft

Foto von Engin Akyurt via pexels

Religiöse Praktiken nähren – so Jackelén – Hoffnung, Mut und Resilienz, allesamt wichtige Komponenten der Krisenbewältigung. Gebete versicherten uns dabei einer grundlegenden Relationalität, unserer Verbundenheit mit Gott, dem Schöpfer, mit der ganzen Schöpfung, mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst. Und Fürbitten machten ausdrücklich, dass man im Gebet mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden ist. Eine solche spirituelle Grundlage diene mit Kraft, Zuversicht und Anpassungsfähigkeit einer tiefen Belastbarkeit: spirituelle Resilienz!

Leben mit der Angst

Søren Kierkegaard: „Wer gelernt hat, sich recht zu ängstigen, der hat das Höchste gelernt.“

(Foto gemeinfrei)

Spirituelle Resilienz habe sich konkret zu bewähren. Die Corona-Krise, wie viele andere Krisen auch, schaffe persönliche und soziale Unruhe durch Unsicherheit und Angst. Man bedenke, dass Schweden eine lange kriegs- und krisenfreie Zeit der Stabilität genießen konnte. An Katastrophenbewältigung gebe es keine aktive Erinnerung. Stattdessen böte sich die Kraft und Weisheit der spirituellen Tradition an, um zu lernen, mit der Angst zu leben, wie dies der Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard auf den Punkt gebracht habe.

Dass Spiritualität ein Hilfe sein kann, zeige sich auch darin, dass das Virus zufällig zur Fastenzeit zugeschlagen habe. Die dort (normalerweise freiwillig) geübte Enthaltsamkeit verleihe uns ein tieferes Verständnis von wahrem Glück, von unserer Abhängigkeit und Verbundenheit zur Menschheit, zur Schöpfung und zu Gott.

Das Virus und der Glaube an einen fürsorglichen Gott

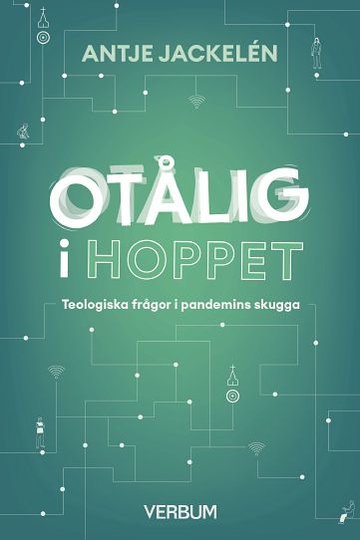

„Ungeduldig in der Hoffnung – Theologische Fragen im Schatten der Pandemie“

Die Corona-Krise hat sich für vieles als wahres Brennglas herausgestellt, in dem verborgene Probleme nun deutlich zu Tage treten. Theologisches ist davon nicht ausgenommen. Antje Jackeléns Buch „Ungeduldig in der Hoffnung – Theologische Fragen im Schatten der Pandemie“ stellt sich dieser Herausforderung. Die Frage, wie sich die Pandemie mit einem liebenden und allmächtigen Gott vereinbaren lässt, ist eine solche Frage – uralt, aber jetzt zu neuem Leben erweckt.

Die theoretische Antwort ist das Eine: Die Schöpfung sei zwar gut, aber genauer gesagt, auf dem Weg, gut zu sein. Um diesen Weg zu verstehen, könne die Komplexitätsforschung plausibel machen, welchen Beitrag Krisen und Katastrophen bei der Entwicklung der Welt zu freien und bewussten Wesen spielen.

Dennoch: Die Einsicht in die Muster, die ein solches Virus plausibel machen, reiche nicht aus, diesem auch einen Sinn zu geben. Schmerz, Leid und Trauer seien dadurch schließlich nicht verschwunden. Daher bliebe die biblische und liturgische Tradition der Klage in hohem Maße notwendig.

Ausblick: Von der Corona- zur Umweltkrise

Foto von Markus Spiske via pexels

Der Vermutung, die Corona-Krise sei die Generalprobe für das, was uns mit der Klimakrise noch bevorsteht, kann Jackelén durchaus etwas abgewinnen. Es gäbe eine Einsicht, die man hier und jetzt machen und künftig fruchtbar machen könne: „Wenn wir so viel so schnell ändern können, warum können wir dann nicht in einem langsameren Tempo, aber genauso kraftvoll die Risiken des Klimawandels mindern?“

(Das Gespräch führte Dr. Heinz-Hermann Peitz, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart)

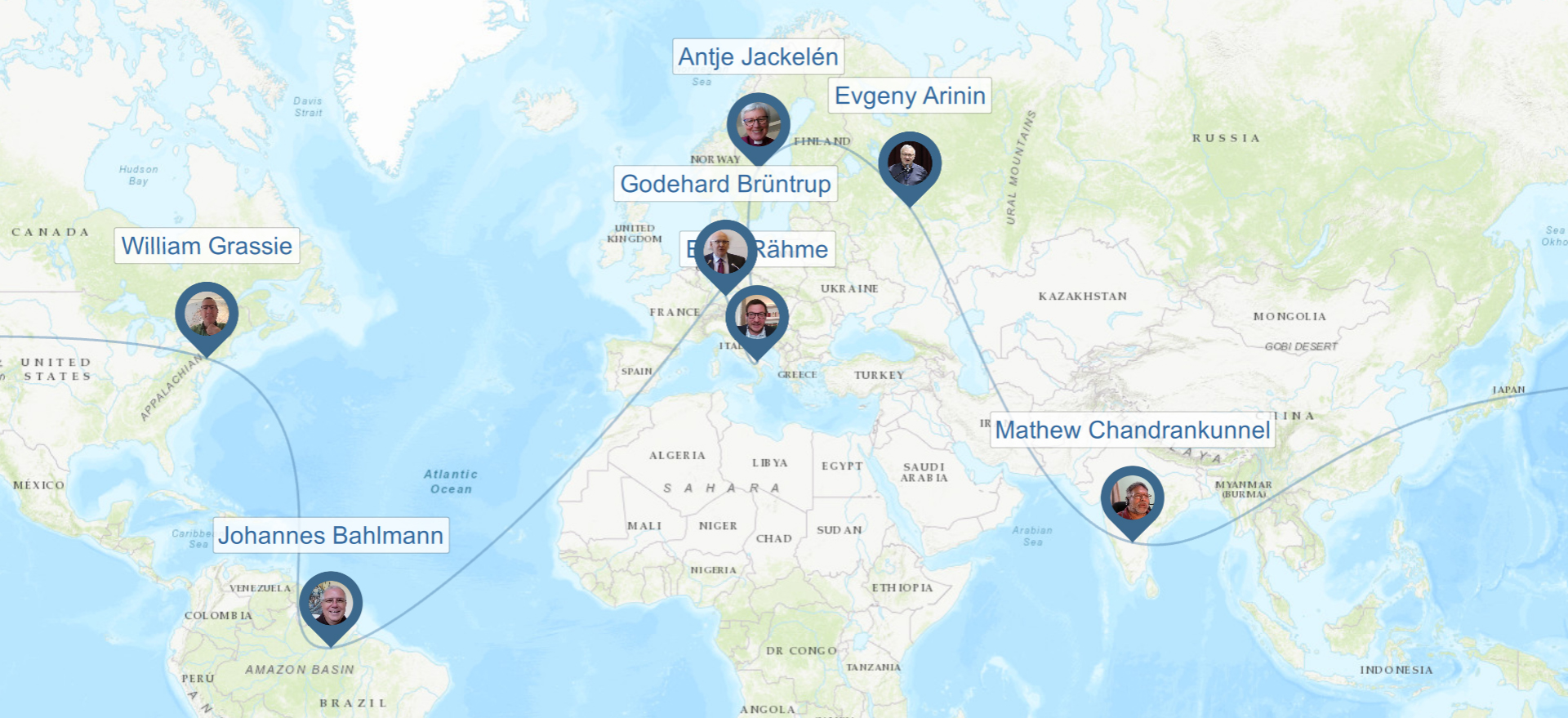

Das Interview ist Teil einer virtuellen Weltreise zum gleichen Thema. Ein Zusammenschnitt aller Stationen folgt auf dieser Website.

Recent Comments