Als Biologe und Theologe steht Christian Kummer glaubwürdig für die Einsicht, dass Darwins Theorie keinen Todesstoß für den Glauben bedeutet. Aber selbst ein tolerantes Nebeneinander ist Kummer zu wenig. Die These seines neuesten Buches behauptet einen gegenseitigen Gewinn. Nicht nur profitieren Theologie und Kirche von Darwin, auch die Biologie kann durch den Dialog gewinnen – ohne theologische Grenzüberschreitung und Vereinnahmung!

Das Spezifische des Buches ist die theologische Perspektive auf die Wirkungsgeschichte des darwinschen Werkes. Dabei sieht sich Kummer in einen Zwei-Fonten-Krieg gegen den Kreationismus auf der einen und den Naturalismus auf der anderen Seite verwickelt. Die doppelte Aufgabe liegt also in dem Nachweis, dass man für Gott nicht durch Verneinung der Evolution Raum schaffen kann – dies gegen die Kreationisten gesagt -, dass umgekehrt aber auch die Evolutionstheorie nicht den Glauben verneint, sondern im Gegenteil „erweitert und befreit“ (10) – dies wiederum gegen einen weltanschaulichen Naturalismus gewendet.

Für diesen Nachweis greift Kummer u. a. auf Pierre Teilhard de Chardin zurück, „dessen visionäres System … immer noch konkurrenzlos geeignet ist, das Versöhnungspotenzial von christlichem Glauben und wissenschaftlicher Weltsicht zum Vorschein zu bringen“ (10).

Um Teilhard ins Spiel zu bringen, bedarf es einiger wissenschaftstheoretischer und metaphysischer Vorüberlegungen. Kummer kennt die Gegenreaktionen, wenn er Teilhards Konzept der ‚radialen Energie’ einführt, um eine Lösung für das evolutive Komplexitätswachstum anzubieten: „Betrug, Herr Kummer, Sie versuchen auf diese Weise eine Zielursache in die Interaktion der materiellen Partikel einzuschmuggeln!“ (243) Ungerechterweise stehe der methodische Ausschluss von Zielursachen dagegen nicht unter Ideologieverdacht. Demgegenüber weist Kummer nach, dass Metaphysik immer im Spiel ist – auf beiden Seiten. Nur das wollen viele Naturwissenschaftler nicht wahrhaben: „Ihre metaphysischen Voraussetzungen sind hintergründiger, versteckter, aber damit nicht weniger virulent“ (243).

Also weist Kummer zunächst einmal nach, dass auch der hartgesottene Naturalist nicht ohne metaphysische Vorannahmen auskommt (260-262), und legt gleichzeitig seine eigenen Vorannahmen offen. Bei Kummer ist dies ein dualer Materiebegriff, der eine naturwissenschaftlich zugängliche „Außenseite“ und eine damit korrespondierende, aber darauf nicht reduzierbare „Innenseite“ kennt (179f., 268). Eine solche materiell-geistige Doppelnatur nimmt der Entstehung psychischer Eigenschaften bis hin zum Menschen das Geheimnisvolle, da dieser Aspekt „protopsychisch“ immer schon zur Materie gehört (174). Ein solcher Proto-Panpsychismus scheint zurzeit bei Philosophen wieder im Kommen zu sein, für Kummer ist es aber wichtig, dass sich der unverdächtige, da darwinistisch orientierte, Zoologe Bernhard Rensch zu einem „panpsychistischen Identismus“ bekannte (174).

In dieses duale Materieverständnis fügt sich nun das Teilhardsche Begriffspaar der radialen und tangentialen Energie ein. Um vorschneller Zurückweisung durch Naturwissenschaftler vorzubeugen: Teilhards Energiebegriff hat nichts mit dem physikalischen Energiebegriff zu tun, sondern „viel eher mit der ‚energeia’, der aristotelischen Substanz“ (177). Was ist mit dem Begriffspaar konkret gemeint?

Die „tangentiale Energie“ repräsentiert die naturwissenschaftlich beschreibbare Außenseite, die „radiale Energie“ die Innenseite einer Materieanordnung (176). „Die radiale Energie ist das Maß für den Grad an Komplexität einer Korpuskel … Durch den Radius ist die Größe eines Kreises bestimmt, und die Größe symbolisiert … die Komplexität der Korpuskel. … Radiale Energie ist nicht nur das Maß für die Komplexität einer Korpuskel, sondern gleichzeitig Ausdruck ihrer Einheit. Im Schema ist sie deshalb nicht nur als Radius eingetragen, sondern auch als Zentrum des Kreises.“ (177) Der entscheidende Punkt für evolutives Komplexitätswachstum ist nun: Die radiale Energie verleiht auch „die Fähigkeit, sich weiter zu einigen, … Komplexität zu vergrößern“ (178). Über die Außenseite, auf der Ebene der tangentialen Energie, tritt eine Korpuskel mit anderen in Kontakt; sie interagieren aufgrund der radialen Energie und „übersteigen die Grenzen ihres bisherigen Einigungsvermögens auf ein gemeinsames neues Zentrum hin“ (179). Teilhard nennt diesen Vorgang „Ex- oder Überzentrierung“.

Mit Kummer ist es wichtig zu sagen, dass sich dieses Modell der Komplexitätszunahme nicht in die Wirkung „tangentialer Mechanismen“ einmischt. „Diese ‚Außenseite’ ist das Reich der Naturwissenschaften, und Teilhard hat keine Schwierigkeit, die Gültigkeit von Darwins Theorie hier voll und ganz zu akzeptieren.“ (179)

Kummer nimmt eine kleine Modifikation vor, die mich nachdenklich stimmt: Das Modell mischt sich zwar nicht ein, aber es erweitert: „Das Innen/Außen-Modell der beiden Energien drückt also die Überzeugung aus, dass Darwins Theorie der allmählichen, kontinuierlichen Abwandlung zwar genügt, um den Artbildungsprozess zu beschreiben, aber nicht hinreicht, um die diskontinuierlichen Vervollkommnungen der Organisation, die Darwin auch kennt, zu verstehen.“ (180)

Darwins Theorie – so lese ich an dieser Stelle mit großer Überraschung – reicht als Erklärung der Evolution also doch nicht hin! Eine Erklärungslücke, die durch die radiale Energie nun gefüllt werden soll? Hier gerät Kummer in gefährliche Nähe zum evolutionskritischen Lehrbuch von Reinhard Junker und Siegfried Scherer, die der Evolutionstheorie zwar die Erklärung der Mikroevolution, nicht aber die der Makroevolution zutrauen: Nur ein interventionistischer, die Kontinuität der Evolution durchbrechender, Schöpfungsakt kann die Entstehung neuer Grundtypen nach Junker / Scherer erklären. Hier nun analog: Die radiale Energie als Lückenbüßergott? Kummer wundert sich rhetorisch selbst („Wie das? Waren wir nicht der Meinung, die Entstehung des Linsenauges sei mit den Mitteln der Evolutionstheorie erklärbar?“ 180) und ist sichtlich bemüht, die Kurve zu bekommen, die ihn von Kreationismus und Intelligent Design wegführt: „Wenn wir angesichts dieser Situation Teilhards Idee der ‚radialen Energie’ in die Diskussion einführen, ist aber noch einmal Vorsicht geboten. Dieser Lösungsvorschlag ist und bleibt ‚meta’-physisch: Er steht hinter den Dingen und ist genauso wenig ein Ersatz für fehlende Mechanismen wie der intelligente Designer“ (181). Das war knapp, aber die Kurve scheint genommen. Die Suche nach fehlenden Mechanismen ist an die Naturwissenschaft zurück gegeben. Dennoch: Ich habe nicht verstanden, wozu Kummer an dieser Stelle Erklärungsdefizite, Lücken und Sprünge dienen.

Wie auch immer: Was Naturalisten ‚physisch’ als Emergenz beschreiben, wird über Teilhard de Chardin ‚meta-physisch’ als Überzentrierung kraft radialer Energie gedeutet: „Man könnte geradezu von der Fähigkeit des Lebens sprechen, das bestehende Organisationsniveau zu ‚transzendieren’, wenn entsprechende äußere (‚tangentiale’) Umstände die Bedingungen dafür schaffen“ (184). Einerseits wird diese Transzendenz von den Dingen selbst bewerkstelligt. Andererseits verlangt diese ‚Selbsttranszendenz’ eine ermöglichende Ursache, damit aus etwas mehr werden kann, als es selbst ist. Diese sieht Kummer in Gottes ‚Selbstmitteilung’ garantiert. „Weil er das Geschöpf teilhaben lässt an seiner Seinsfülle, kann das Geschöpf jetzt von selbst, was es aus sich selbst nicht könnte: mehr zu werden als es ist. … In diesem Sinn kann Teilhard de Chardin dann seinen berühmten Satz sagen, dass Schöpfung nicht heißt, dass Gott die Dinge macht, sondern, dass er macht, dass die Dinge sich machen“ (187).

Damit ist ein Schöpfungsbegriff erreicht, der von allzu anthropomorphen Vorstellungen eines „Herstellergottes“ à la Intelligent Design (184) gereinigt ist, ein Anliegen, das ganz Andreas Benks Forderung nach negativer Theologie entgegen kommt (siehe Rezension Benks).

Doch was ist der Preis für den Abschied vom rein transzendenten „Herstellergott“? Löst der sich nicht auf in die Immanenz, wenn Kummer sagt: „Die Chefetage ist leer, weil er ständig bei jedem seiner Geschöpfe ist“ (190)? Der Satz „Gott ist ständig bei seinen Geschöpfen, und er ist es ganz“ (190) ist sym-pathisch im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ist es nicht ein Proprium Gottes, dass er dazu – im Gegensatz zum Menschen – die Chefetage gerade nicht verlassen muss? Den Vorwurf des Pantheismus nimmt Kummer denn auch vorweg und diskutiert ihn ausführlich (190ff.). Auf die Frage, ob man denn den Pantheismus nicht besser Panentheistisch fassen solle, antwortet Kummer: „Gut, einverstanden, wenn Ihnen an den zwei Buchstaben so viel liegt, aber ich sehe wenig Gewinn darin“ (192). Die Antwort ist mir eine Spur zu flapsig, und ich wüsste nur allzu gern, warum der Panentheismus nicht tatsächlich besser geeignet ist, Immanenz und Transzendenz Gottes zusammen zu denken.

Trotz (oder gerade wegen) einiger ungeklärter Fragen ist deutlich geworden, dass der Theologie die Beschäftigung mit der Theorie Darwins gut getan hat. „Kirche und Theologie haben viel von diesem Kontakt profitiert, wenn auch oft genug wider Willen, und sie könnten nur weiter profitieren, wenn sie nicht der Versuchung erliegen, sich in Irrationalismus zu verschanzen“ (277) Aber Kummer geht weiter:

Auch für die Biologie könne der Dialog mit der Theologie ein Gewinn sein.

– Die Theologie könne beitragen zu einem kritischen Wissenschaftsverständnis jenseits des „naiven Forscherglaubens, Faktenerhebung sei gleichzusetzen mit Realität“ (279). De jure sei zwar hier die Wissenschaftstheorie zuständig, de facto aber sei die Biologie mit ihrer „kämpferischen Abschaffung Gottes der Theologie empfindlich auf den Leib gerückt“; so sei es „gerade die Theologie, die hier in Abwehr überzogener Behauptungen bei der Wissenschaftstheorie ihre Zuflucht gesucht und die Biologie damit konfrontiert hat“ (279). Bei aller theologischen Hilfe muss jedoch tatsächlich „der eigentliche Dienst philosophisch geleistet werden“ (280).

– Nach der Konfrontation das Angebot. Die Theologie kann sich als Anwalt einer Innenperspektive anbieten, die das „Maschinenmodell“ für den Menschen, aber auch für die übrigen Lebewesen erweitert. (280-284)

– Schließlich habe die Theologie die Sinnfrage wachzuhalten, damit auch bei fortschreitendem Erfolg des reduktionistischen Programms das Lesen im Buch der Natur nicht tabuisiert wird. (284-287)

Eine solche wissenschaftstheoretische und weltanschauliche Bereicherung (bzw. Ergänzung) der Biologie durch die Theologie ist ein erfreuliches Plus gegenüber dem, was die Online-Kurzbeschreibungen mit dem stereotypen Hinweis auf ein „religiös geprägtes Verantwortungsethos“ erwarten ließen.

Insgesamt hat Christian Kummer die Behauptung des Klappentextes, „dass sich Evolutionstheorie und Gottesglaube nicht ausschließen, sondern im Gegenteil sogar aufeinander angewiesen sind“ mit einem brillant geschriebenen und – nicht zuletzt aufgrund eingängiger Anekdoten – anschaulich zu lesenden Buch eingelöst.

Heinz-Hermann Peitz

Siehe auch die Rezension von Fulvio Gamba

Siehe auch den Vortrag Kummers vom 27.02.2009

[starbox id=“kummer“]

Der Fall Darwin

Popular posts

Trauer um Eberhard Schockenhoffgrenzfragen - 20 Juli

Trauer um Eberhard Schockenhoffgrenzfragen - 20 Juli Natur(wissenschaft) und Religion im Spiegel der Corona-KriseAntje Jackelén - 06 Juli

Natur(wissenschaft) und Religion im Spiegel der Corona-KriseAntje Jackelén - 06 Juli Von der Coronakrise zur mündigen RisikoeinschätzungOrtwin Renn - 01 Mai

Von der Coronakrise zur mündigen RisikoeinschätzungOrtwin Renn - 01 Mai Die Klimakrise kennt kein "Shut Down"Bärbel Winkler - 27 April

Die Klimakrise kennt kein "Shut Down"Bärbel Winkler - 27 April Gottes Wille und das CoronavirusThomas Jay Oord - 24 März

Gottes Wille und das CoronavirusThomas Jay Oord - 24 März

Tags Cloud

Anthropisches Prinzip

Anthropologie

Astronomie

Atheismus

Außerirdische

Benedikt XVI

Bioethik

Biologie

Charles Darwin

Christoph Kardinal Schönborn

Evolution

Evolutionismus

Galileo Galilei

Gottesbild

Higgs-Teilchen

Hirnforschung

Intelligent Design

Interdisziplinarität

Kosmologie

Kreationismus

Künstliche Intelligenz

Nahtoderfahrung

Naturphilosophie

Naturwissenschaft

Neuer Atheismus

Philosophie

Physik

PID

Psychologie

Quantenphysik

Religionswissenschaft

Richard Dawkins

Schule

Stephen Hawking

Technikethik

Theodizee

Theologie

Tod

Transhumanismus

Urknall

Vatikan

Wissenschaftsgeschichte

Wissenschaftstheorie

Zeit

Ökologie

Related Blogs

Posted by Heinz-Hermann Peitz | 31. Januar 2020

"Die Vermittlung zwischen den Wahrnehmungsebenen von Naturwissenschaft und Religion ist wohl das größte geistige Abenteuer unserer Zeit." Lassen Sie sich ein Stück weit mitnehmen auf die abenteuerliche Reise ins nahe...

Posted by grenzfragen | 6. Dezember 2019

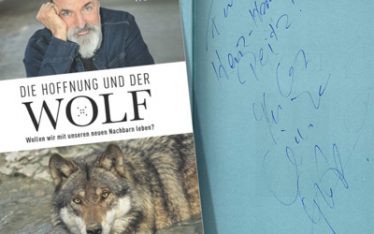

Ex-Tatort-Kommissar Andreas Hoppe alias Mario Kopper stellt seine Popularität in den Dienst einer guten Sache: dem engagierten Eintreten für das Miteinander von Mensch und Wolf. Ein Buch, das auch die...

Posted by Urs Baumann | 6. November 2019

In Urs Baumanns Buch geht es darum, in die Wirklichkeitsräume von Physik, Biologie, Psychologie und Soziologie einzudringen, darum, das Wissen zu verstehen, das die Horizonte des Vertrauten immer weiter aufstößt.

Recent Comments