Arbeitsgemeinschaft Evolution in Biologie, Kultur: „Die VEBS-Empfehlung verwischt die Grenze zwischen Glaube und Wissenschaft und widerspricht dem öffentlichen Bildungsauftrag“

Die „Arbeitsgemeinschaft Evolution in Biologie, Kultur und Gesellschaft“ erstellte jüngst eine Stellungnahme, die eine vom Verband Evangelischer Bekenntnisschulen (VEBS) verbreitete Empfehlung des Kreationisten Reinhard Junker kritisiert.

Die beiden Dokumente und meine hier vorgelegte Stellungnahme wurden intensiv auf unserer Facebook-Seite Forum-Naturwissenschaft-Theologie diskutiert. Meine Ausführungen sind dabei durchaus nicht unwidersprochen geblieben: Steigen Sie also gern in die Diskussion bei den Einwänden von Reinhard Junker und Martin Neukamm (AG EvoBio) ein – lesen Sie aber auch meine jeweiligen Entgegnungen 😉

[Zur gesamten Diskussion]

Es lohnt sich jedenfalls, der harten Kritik der AG EvoBio nachzugehen, auch wenn der gesellschaftliche Einfluss des VEBS nicht übermäßig sein dürfte. Aber auch vermeintlich unbedeutende Ereignisse können eine Lawine ins Rollen bringen – man denke nur an die ARTE-Sendung im September 2006, die zwei Gießener Schulen unter Kreationismusverdacht stellte und damit eine lebhafte FAZ-Diskussion auslöste. Zudem lassen sich an den nun vorliegenden Dokumenten in idealtypischer Weise die kreationistischen Argumente um Evolution und Schöpfung nachzeichnen.

I. Junkers Vorschläge zu Evolution und Schöpfung

Biblischer Fundamentalismus

Auf den ersten Blick scheint man Junker keine Wissenschaftsfeindlichkeit unterstellen zu können, argumentiert er doch zunächst in einem wissenschaftstheoretisch legitimen Unabhängigkeitsmodell: „Theologische Fragen zum Thema haben ihr eigenes Recht und ihre eigene Begründung … Ebenso haben naturwissenschaftliche Fragen ihr eigenes Recht und ihre eigene Begründung“. Dann jedoch wird die Argumentation unsymmetrisch, wenn Junker im Blick auf die Naturwissenschaft Einschränkungen vornimmt: „Es gibt Grenzen der Naturwissenschaft, die durch ihre Methodik begründet ist“. Warum werden für die Theologie keine Einschränkungen benannt? Selbstverständlich gibt es auch Grenzen der Theologie, die durch deren Methodik begründet ist! So bezieht sich ihr Wahrheitsanspruch auf Heilsfragen, nicht jedoch auf historische oder naturwissenschaftliche Faktenfragen. Aber bereits an dieser Stelle dürfte Junker nicht mitgehen, wenn er wie sein Co-Autor Fred Hartmann „die Aussagen der Urgeschichte als auch historisch-faktisch zu verstehende Berichte voraussetzt“ oder wie Wort und Wissen die „historische Zuverlässigkeit der biblischen Schilderungen“ annimmt.

Hier zeigt sich ein Offenbarungspositivismus in Form eines biblischen Fundamentalismus, der für die Bibel einen umfassenden Unfehlbarkeitsanspruch ins Feld führt. Dies wird dann konkret und in hohem Maße problematisch, wenn es zu Konflikten kommt: „Wenn festgestellt wird, dass bestimmte Inhalte der Evolutionslehre biblischen Aussagen widersprechen, kann dies zu einem Rückfragen nach der Sicherheit der Evolutionstheorien führen“. Warum – so die Gegenfrage – sollten Konflikte nicht zu kritischen Rückfragen an die Theologie führen?

Diese Asymmetrie erinnert bis ins Detail an die – wohlgemerkt 1870 ! geführte – Auseinandersetzung des Ersten Vatikanischen Konzils um das Verhältnis von Glaube und wissenschaftlicher Vernunft, die beim Konfliktfall in gleiche Einseitigkeiten führte:

Bild gemeinfrei

Auch beim Ersten Vaticanum bestimmte das Offenbarungsverständnis das Verhalten im Falle des Konflikts von Wissenschaft und Glaube maßgeblich. Manche Konzilstheologen lehnten im Konfliktfalle eine undifferenzierte und ausnahmslose Unterwerfung unter die kirchliche Autorität ab. So sei im Konfliktfall die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass auch einer Glaubensaussage widersprochen werden kann. Der Widerspruch richte sich dabei nicht gegen das Wort Gottes als solches, sondern nur gegen etwas, was bisher fälschlich dafür gehalten wurde. Die kirchliche Gegenargumentation war jedoch hinlänglich bekannt: „Die göttlich geoffenbarte Wahrheit ist das Gewissere, das Entscheidendere gegenüber jeder Evidenz und Gewissheit natürlicher Erkenntnis, so wahr und gewiss der Gottesgeist wahrhaftiger, einsichtsvoller und also zuverlässiger ist als der Menschengeist und sein Erkennen“. Die Theologen konnten für den Konfliktfall nicht durchsetzen, dass „nicht unbedingt der Gegensatz ,irrende Vernunft – unfehlbare Offenbarung‘ gegeben sein muss, sondern vielmehr der Gegensatz ,richtiges wissenschaftliches Ergebnis – bedingte und daher überholbare theologische Deutung der Offenbarung‘ vorliegt“ [Pottmeyer, H. J.: Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft : Die Konstitution über den katholischen Glauben „Dei Filius“ des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission. Freiburg 1968, 408, 410]. Aufgrund eines unhistorischen und undifferenzierten Unfehlbarkeits- und Offenbarungsverständnisses kann das Konzil den zweiten Gegensatz nicht mitvollziehen und sieht Konflikte nur als Gegensatz ,irrende Vernunft – unfehlbare Offenbarung‘. Das linguistische Missverständnis von Offenbarung (Offenbarung und die jeweiligen geschichtlichen Sprachgestalten werden nicht hinlänglich unterschieden) führt konsequent zur „Rolle der Glaubenslehre als einer negativen Norm der Wissenschaft“ [Ebd. 430]. Damit vermag das Konzil „die Eigenständigkeit der Wissenschaften nicht bis zur letzten Konsequenz zu bejahen“ [Ebd. 424].

Es blieb dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorbehalten, diese antimodernistischen Einseitigkeiten, die das Verhältnis zu den Naturwissenschaften bis in die 1950er Jahre beeinträchtigt haben, verbindlich und nachhaltig zu überwinden. Aus diesen gut rekonstruierten Fehlern sollte man lernen, statt sie erneut zu begehen.

Verwechslung von Wissenschaft und Weltanschauung

Kerngedanke der Junkerschen Empfehlungen ist es, der „Evolutionstheorie als Rahmentheorie“ die Alternative „Schöpfung als Rahmentheorie“ gegenüber zu stellen. Genauer schreibt er: „Die wissenschaftlichen Daten, die durch Schöpfung gedeutet werden, sind dieselben wie die Daten, die durch Evolution gedeutet werden“. Wie an anderen Stellen so fällt auch hier auf, dass die Begriffsebenen je nach Geschmack gewechselt, ja verwechselt werden: Nicht die Evolution deutet Daten, sondern die Evolutionstheorie! Nicht die „Festlegung auf Evolution ist Ausdruck einer Ideologisierung“, sondern die Festlegung auf eine „evolutionäre Weltsicht“, die umfassend das Ganze der Wirklichkeit naturalistisch zu erklären beansprucht. Durch diese Strategie der undifferenzierten Gleichsetzung von „Evolution“, „Evolutionstheorie“ und „Evolutionsanschauung“ wird das gesamte Begriffsfeld auf der Ebene der Weltanschauung und Weltdeutung angesiedelt, und nur auf dieser Ebene wird es überhaupt kompatibel mit und als Alternative zu einer Schöpfungslehre verhandelbar. Nimmt man den wissenschaftstheoretischen Status der Evolutionstheorie als naturwissenschaftliche Theorie und den Status der Schöpfungslehre als Weltdeutung ernst, würde der Vergleich in Kategorienfehlern enden. Und Junker weiß sehr wohl, dass „eine Schöpfungslehre keine durchgängige naturwissenschaftliche Alternative zu Evolutionstheorien sein [kann]“. Also muss alles zwecks Vergleichbarkeit auf die Ebene der Weltanschauung gezwungen werden.

Durch diesen Verwechslungstrick und unter der konsensfähigen Voraussetzung, dass die Evolutionstheorie ihren legitimen Ort im Biologieunterricht hat, sind auch „alternative Herangehensweisen, die von einer Schöpfung ausgehen,“ im Biologieunterricht anzusprechen, wie Junker empfiehlt.

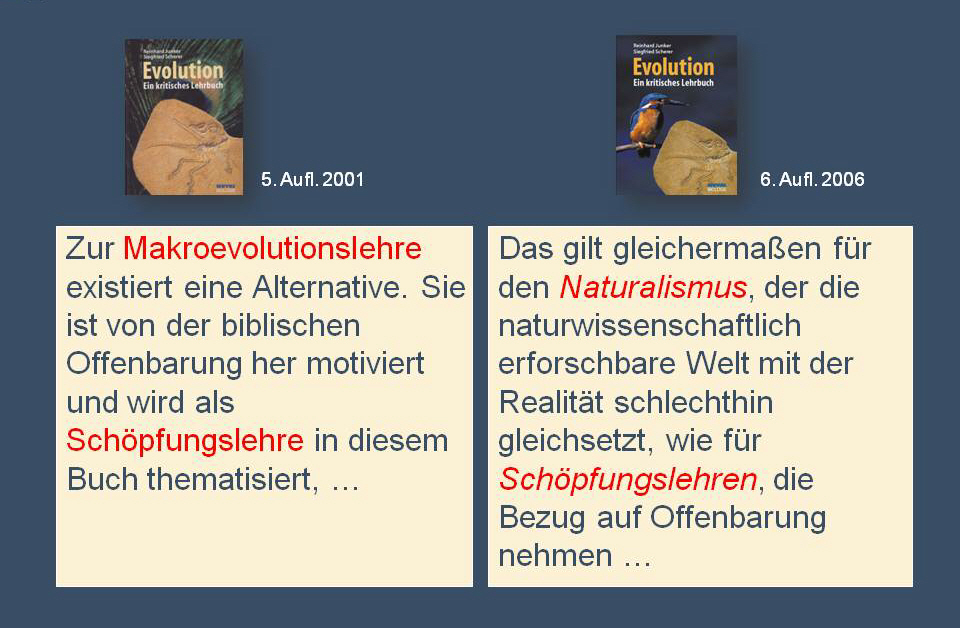

Mit der behaupteten Vergleichbarkeit von Evolutionstheorie und Schöpfungslehre fällt Junker hinter den Stand zurück, den er selbst in der 6. Auflage seines mit Siegfried Scherer verfassten evolutionskritischen Lehrbuchs scheinbar erreicht hatte. Im Unterschied zur 5. Auflage, in der noch „Makroevolutionslehre“ mit „Schöpfungslehre“ verglichen wurde, setzt die 6. Auflage die Schöpfungslehre auf die Ebene eines weltanschaulichen (nicht methodischen) Naturalismus, womit in der Tat vergleichbare Kategorien vorliegen.

Es kommt mir so vor, als lägen beim deutschen und US-amerikanischen Kreationismus zu gleichem Zwecke entgegengesetzte Strategien vor: Während sich in den USA der Kreationismus als Wissenschaft ausgeben will (siehe Intelligent Design im Dover-Prozess), um beim Einzug in öffentliche Schulen die verfassungsgemäße Trennung von Staat und Kirche nicht zu verletzen, werden beim Junkerschen Kreationismus wissenschaftliche Theorien zu Weltanschauungen gemacht, um Kreationismus in den Biologieunterricht zu schleusen.

Wissenschaftliche Tugenden als Trojanische Pferde

Dadurch erscheinen so konsensfähige wissenschaftlichen Tugenden wie „offene Fragen sollen benannt und thematisiert werden“, „kritisch würdigen“, „Vorläufigkeit der Ergebnisse“, „beide Aspekte nicht verschweigen“, „alternative Herangehensweisen“, „Offenheit für verschiedene Antworten“ usw. usf. in einem anderen Licht, das aus der einschlägigen amerikanischen Erfahrung längst als Strategie entlarvt ist. Die im dortigen Kontext verwendeten Floskeln wie „teaching the controversy“ (Discovery Institute), „strengths and weaknesses“ (Texas), „critically analysed evolution“ (Ohio), „teaching evolution as theory, not fact“ (hier: Theorie nicht im wissenschaftlichen, sondern im umgangssprachlichen Sinne von „nur Theorie“) nennt Eugenie Scott, prominente Kennerin der Kreationisten- und Intelligent-Design-Szene, „code words“, sozusagen trojanische Pferde, die unverdächtig daherkommen, letztlich aber den Kreationismus einschleusen. Der Hinweis auf die genannten ‚trojanischen Pferde‘ wäre im Übrigen meine Antwort auf facebook-Beiträge, die gerade aufgrund der löblichen „Offenheit für verschiedene Antworten“ der Junkerschen Position mit Sympathie begegnen.

„Code Words“ als trojanische Pferde in den USA

Positiv bleibt freilich festzuhalten, dass die genannten wissenschaftsethischen Tugenden an sich (sieht man von ihrer strategischen Funktion ab) volle Berechtigung haben. Auch auf der Ebene der Weltanschauung gilt Junkers Forderung uneingeschränkt: „Wenn eine Festlegung auf eine evolutionäre Weltsicht gefordert wird, ist dies mit naturwissenschaftlicher Methodik nicht zu begründen, sondern Ausdruck einer weltanschaulichen Festlegung. Diese kann von den Schülern nicht gefordert und staatlich nicht verordnet werden“. Ausdrücklich sei aber noch einmal wiederholt, dass damit NICHT ausgeschlossen ist, dass eine Festlegung auf die Evolutionstheorie „sehr gut begründet“ sein kann, wie die AG EvoBio dies ausführt (leider mit der von Junker übernommenen und irreführenden Formulierung „Weltsicht“).

Zusammenfassung

- Aller behaupteten Wissenschaftsfreundlichkeit zum Trotz, werden Theologie und Naturwissenschaft unsymmetrisch zugunsten der Theologie behandelt.

- Dahinter steht ein biblischer Fundamentalismus, der sich offenbarungspositivistisch an eine höhere Erkenntnisquelle angeschlossen und von dorther norma negativa für die Naturwissenschaft sein zu können glaubt.

- Wissenschaftliche Tugenden werden zu trojanischen Pferden, die den Kreationismus und Junkers Grundtypenmodell einschleusen sollen.

- Weder Offenbarungspositivismus noch Kreationismus und Grundtypenmodell werden von den etablierten Kirchen vertreten, stattdessen eine „theistische Evolution“, von der sich Junkers Empfehlung allerdings ausdrücklich absetzt.

Ob es ratsam ist, eine Position einzunehmen, die sich sowohl gegen etablierte Naturwissenschaft als auch gegen etablierte Theologie richtet, kann allenfalls rhetorisch gefragt werden.

II. Reaktion der AG EvoBio

Verständliche Forderungen …

Die Reaktion der „Arbeitsgemeinschaft Evolution in Biologie, Kultur und Gesellschaft“, die Junkersche Empfehlung verwische die Grenze zwischen Glaube und Wissenschaft und widerspreche dem öffentlichen Bildungsauftrag, geht von mehr naturwissenschaftlichem Ausgangspunkt her in die gleiche Richtung wie die oben entfaltete Einschätzung, die einen eher theologischen Ausgangspunkt hat.

Ein Anknüpfungspunkt ist auch hier die von Junker eingeforderte Offenheit, wobei nun auch der Nachsatz deutlicher ins Spiel kommt: „Offenheit für verschiedene Antworten, insbesondere wenn es dafür wissenschaftliche Gründe gibt“. Letzteres stellt die AG EvoBio erwartungsgemäß in Abrede, wenngleich sie die „Behandlung offener Fragen … nicht zu beanstanden“ hat. Offenheit müsse sich aber wissenschaftlichen Standards verpflichtet wissen und bedeute nicht Offenheit für willkürlich gewählte Alternativen: „Niemand wäre damit gedient, würde etwa die Bachblütentherapie der modernen Medizin als taugliche Alternative gegenübergestellt“.

Wenn Offenheit also die „Akzeptanz schöpfungstheoretischer Interpretationen“ bedeute, dann sei dies der „Versuch, die Grenze zwischen Glaube und Wissenschaft zu verwischen“ und „im Rahmen der Wissenschaft Platz für Wunderglauben und religiösen Dogmatismus zu schaffen und diesen in den Schulunterricht hinein zu tragen“. Demgegenüber fordert die AG: „Die Schöpfungslehre ist im Religionsunterricht korrekt verortet, nirgendwo sonst“. Soweit d’accord.

… und unnötige Spitzen

Es gibt aber nicht nur Zustimmung zur Stellungnahme der AG. Ein Facebook-Kommentar beklagt sich: „Ich finde die Stellungnahme der AG Evolutionstheorie glänzt durch Polemik und Karikatur, hilft mir aber wenig weiter. Aber vom Prinzip bestätigt sie doch genau das Anliegen Junkers“. Anlass ist die – zwar von Junker zitierte, aber nicht korrigierte – Wortwahl, wonach die „‘Festlegung auf die Weltsicht der Evolutionstheorie‘ im Schulunterricht … aus naturwissenschaftlicher Sicht derzeit sehr gut begründet“ ist. Nimmt man diese Formulierung beim Wort, gibt sie in der Tat Junker Recht: eine solche weltanschauliche (!) Festlegung wäre Ideologie. Meint sie dagegen die Festlegung auf die Evolutionstheorie – und der Kontext legt dies nahe – ist dies legitim und innerwissenschaftlich zu verantworten. Dann aber sollte dies auch eindeutig formuliert werden.

Auch zahlreiche andere Formulierungen haben polemische Untertöne, sofern sie nicht recht deutlich machen, ob Junkers kreationistische Ansätze oder Schöpfungslehren allgemein gemeint sind. So weist die Stellungnahme darauf hin, „wie vielgestaltig die Bibelexegese ist und dass es mitnichten nur eine (noch dazu eine korrekte) Lesart gibt. Ein Blick in die Geistesgeschichte und Lehrinhalte heutiger theologischer Fakultäten würde dies offensichtlich machen. Die zahlreichen divergierenden Religionen und Gottesvorstellungen drängen außerdem zu der Frage, weshalb gerade die biblische Schöpfungslehre mit Anspruch auf Geltung gelehrt werden sollte“. Für weniger wohlwollende Interpreten schwingt im Hintergrund der Unterton mit, Theologie sei weitgehend willkürlich, anders freilich als die „Realwissenschaften“ – ein Terminus, der wiederum die unmittelbare Nähe der Naturwissenschaften zur Realität suggeriert.

Hans Dieter Mutschler: „Der Naturalismus scheint konsequent an seiner Selbstaufhebung mitzuarbeiten“ [a.a.O. 63]

Inhaltlich kann dazu hier keine Stellung bezogen, sondern nur die Ansicht vertreten werden, dass die Argumentation der AG an Schlagkraft gewinnt, wenn sie auf Polemik und strittige Fragen verzichtet. Ein Plädoyer gegen Kreationismus, auch gegen eine Schöpfungslehre im Biologieunterricht, hat hinreichend andere, sachliche, Gründe auf seiner Seite!

Heinz-Hermann Peitz

Recent Comments