„Einen höheren Ausdruck für die Würde der menschlichen Wissenschaften und ihre letzte Sinnerfüllung konnte das Konzil kaum finden. Die hier auf das Problem der Vernunft und Wissenschaft … gegebene Antwort reicht durchaus an die Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils über die Bedeutung und die Heilsbedeutsamkeit der irdischen Wirklichkeiten heran.“ (Hermann Josef Pottmeyer)

Kommentar von H.-H. Peitz, zusammengestellt aus der Analyse von H. J. Pottmeyer: Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft : Die Konstitution über den katholischen Glauben „Dei Filius“ des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission. Freiburg 1968.

Mit der dogmatischen Konstitution „Dei Filius“ greift das Vatikanum 1 eines der wichtigsten theologischen Themen des 19. Jahrhunderts auf[1], indem es sich mit der Vernunft, „so wie diese ihm im Phänomen der neuzeitlichen Wissenschaften entgegentritt“[2], auseinandersetzt. Den Höhepunkt der Konstitution bildet Kapitel 4,[3] das mit „Glaube und Vernunft“ (DH 3015-3020)[4] überschrieben ist. Die hier mit hohem dogmatischen Gewicht errungene Verhältnisbestimmung zwischen Wissenschaft/Vernunft und Glaube/Lehramt wirkt bis in die moderne Theologie des 20. Jahrhunderts nach.

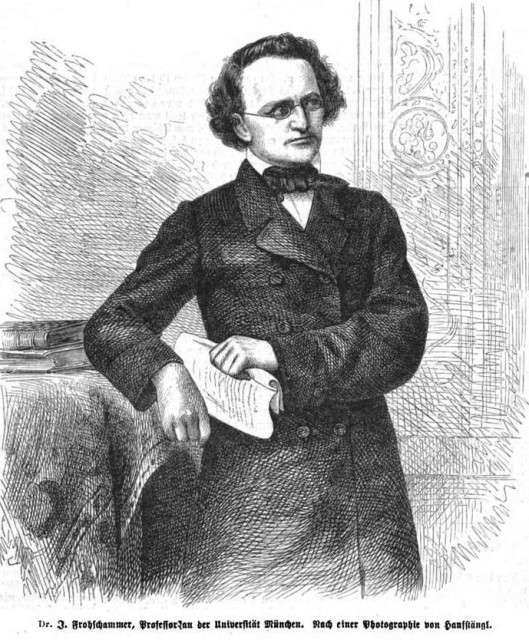

Der fragliche Konzilstext versteht sich als Abwehr von Rationalismus und Liberalismus und ist entstanden und zu verstehen als Auseinandersetzung mit den Positionen Anton Günthers und Jakob Frohschammers im Konkreten. Beide Gelehrte mühten sich um eine Verbindung von Glaube und Wissen sowie um die Freiheit der Wissenschaft.[5] Die theologischen Vorarbeiten zum endgültigen Konzilstext leisteten vor allem Johannes Baptist Franzelin, der u. a. das erste Schema erstellte,[6] und Josef Kleutgen, der besonders das dritte Schema mitgeprägt hat[7]. Schon früh äußern sich die Konzilsväter zu diesen theologischen Vorentwürfen und erblicken in ihnen „eine zu negative Einstellung gegenüber den Wissenschaften und ihrem Fortschritt“[8]. Ihre Änderungsvorschläge tragen wesentlich dazu bei, die rein defensive Richtung durch Betonung „der Würde, des Wertes und der wahren Freiheit der Wissenschaft“[9] zu korrigieren.

So ist der Gesamteindruck, den der Konzilstext hinterläßt, durchaus kein negativer. Allgemein ist zu würdigen, daß sich das Konzil der Herausforderung durch die modernen Wissenschaften überhaupt stellt und nicht durch „fideistische Separation oder rationalistische Identifikation ausweicht“[10]. Beachtung im Blick auf die Wertschätzung der Wissenschaften verdienen im einzelnen die Betonung einer „zweifache(n) Ordnung der Erkenntnis“ (DH 3015), der grundsätzlichen Vereinbarkeit beider Ordnungen (DH 3017), der doppelten Hilfe der Vernunft für den Glauben (DH 3019), der Vorteile der Wissenschaften für das Leben der Menschen und ihres Weges zu Gott (DH 3019) sowie die Anerkennung „ihre(r) eigenen Prinzipien und ihre(r) eigenen Methode“ als „gerechtfertigte Freiheit“ (DH 3019). Deshalb kommt Hermann-Josef Pottmeyer zu dem Urteil: „Einen höheren Ausdruck für die Würde der menschlichen Wissenschaften und ihre letzte Sinnerfüllung konnte das Konzil kaum finden. Die hier auf das Problem der Vernunft und Wissenschaft … gegebene Antwort reicht durchaus an die Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils über die Bedeutung und die Heilsbedeutsamkeit der irdischen Wirklichkeiten heran.“[11]

Allerdings gibt das Konzil daneben auch Antworten, die an entscheidender Stelle weit hinter dem Zweiten Vatikanum zurückbleiben. Gemeint ist hier das Offenbarungsverständnis, das maßgeblich das Verhalten im Falle des Konflikts von Wissenschaft und Glaube bestimmt. Günther und Frohschammer lehnten im Konfliktfalle eine undifferenzierte und ausnahmslose Unterwerfung unter die kirchliche Autorität ab. Für Günther ist im Konfliktfall die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß auch einer Glaubensaussage widersprochen werden kann. Der Widerspruch richte sich dabei nicht gegen das Wort Gottes als solches, sondern nur gegen etwas, was bisher fälschlich dafür gehalten wurde.[12]

Ausführlich hat Frohschammer diesen Gedanken entfaltet. Er betrachtet den Fall, daß etwas „wissenschaftlich mit voller Klarheit und Sicherheit erkannt ist und dabei zugleich im Gegensatz oder Widerspruch steht mit dem, was als göttliche Offenbarung geglaubt und behauptet wird“[13]. Die theologische Argumentation in einem solchen Fall ist ihm bekannt: „Die göttlich geoffenbarte Wahrheit ist das Gewissere, das Entscheidendere gegenüber jeder Evidenz und Gewißheit natürlicher Erkenntnis, so wahr und gewiß der Gottesgeist wahrhaftiger, einsichtsvoller und also zuverlässiger ist als der Menschengeist und sein Erkennen“. Und er urteilt: „Abstrakt genommen ist dies richtig und anzuerkennen, aber im Konkreten ist diese allgemeine Wahrheit unbrauchbar“[14]. Da göttliche Offenbarung nicht unmittelbar und klar vorliege, könne man „nicht die natürliche Erkenntnis zurückweisen nach dem abstrakten Satze, daß dem göttlichen Geiste mehr zu vertrauen sei als dem menschlichen, sondern es ist vielmehr anzunehmen, daß das der natürlichen Erkenntnis und Wahrheit Widersprechende gar keine göttliche Offenbarung sei“[15]. Als Beispiel dafür, daß eine solche Begebenheit bereits vorgekommen und sogar von der Lehrautorität anerkannt sei, benennt Frohschammer den ,Fall Galilei‘ und die erst nachträgliche Anerkennung des kopernikanischen Weltbildes[16], ein Fall, der klarlege, „daß die sogenannte katholische Wahrheit von damals nur eine vermeintliche war“[17].

Günther und Frohschammer wollen für den Konfliktfall geltend machen, daß hier – wie Pottmeyer formuliert – „nicht unbedingt der Gegensatz ,irrende Vernunft – unfehlbare Offenbarung‘ gegeben sein muß, sondern vielmehr der Gegensatz ,richtiges wissenschaftliches Ergebnis – bedingte und daher überholbare theologische Deutung der Offenbarung‘ vorliegt“[18]. Aufgrund eines unhistorischen und undifferenzierten Unfehlbarkeits- und Offenbarungsverständnisses kann das Konzil den zweiten Gegensatz nicht mitvollziehen und sieht Konflikte nur als Gegensatz ,irrende Vernunft – unfehlbare Offenbarung‘.[19] So benennt das Konzil nur zwei Ursachen für einen möglichen Konflikt: Er entstehe „vor allem daraus, daß entweder die Lehrsätze des Glaubens nicht im Sinne der Kirche verstanden und erläutert wurden oder Hirngespinste für Aussagen der Vernunft gehalten werden“ (DH 3017). Auch wenn durch das „vor allem“ weitere Ursachen denkmöglich erscheinen, kommt für das Konzil nicht in den Blick, eine falsche Deutung der Offenbarung durch die Kirche selbst anzunehmen.[20]

In Verbindung mit dem linguistischen Mißverständnis von Offenbarung (Offenbarung und die jeweiligen geschichtlichen Sprachgestalten werden nicht hinlänglich unterschieden) führt die Auffassung, daß der Glaube die Vernunft vor Irrtümern schützt und befreit (DH 3019), konsequent zur „Rolle der Glaubenslehre als einer negativen Norm der Wissenschaft“[21]. Damit vermag das Konzil „die Eigenständigkeit der Wissenschaften nicht bis zur letzten Konsequenz zu bejahen“[22].

—————

[1] Pottmeyer, H. J.: Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft : Die Konstitution über den katholischen Glauben „Dei Filius“ des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission. Freiburg 1968. (Glaube),348.

[2] Ebd. 394.

[3] Ebd. 348.

[4] Abkürzung DH verweist auf: H. Denzinger: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, verb., erw. ins Deutsche übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping hg. v. Peter Hünermann, 37. Aufl., Freiburg 1991

[5] Vgl. Pottmeyer, Glaube 24f.

[6] Ebd. 49.

[7] Ebd. 55.415.

[8] Ebd. 416.

[9] Ebd. 428.

[10] Ebd. 424.

[11] Ebd. 430f.

[12] Ebd. 400.

[13] Frohschammer, Das Christentum und die moderne Naturwissenschaft, München 1848, 4-9, zit. nach Pottmeyer, Glaube 404.

[14] Ebd.

[15] Ebd. 405.

[16] Ebd.

[17] Frohschammer, Das Christentum und die moderne Naturwissenschaft, München 1848, 29f., zit. nach Pottmeyer, Glaube 407.

[18] Pottmeyer, Glaube 408.

[19] Vgl. ebd. 410.

[20] Vgl. ebd. 425f.

[21] Ebd. 430.

[22] Ebd. 424.

Recent Comments