Unter dem Titel „Evolution und Schöpfung – Deutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse aus religionswissenschaftlicher Perspektive“ geht Michael Blume der Frage nach, ob es einen Widerspruch zwischen Religion und Naturwissenschaft gibt. Als Antwort ergebe sich, dass sich die klassische Konfliktlinie (auf der einen Seite empirisch arbeitende Naturwissenschaftler, auf der anderen Seite Religiöse) zunehmend auflöst und durchlässig wird.

[fvplayer src=“https://youtu.be/MVEDo7N_A_s“ splash=“https://i.ytimg.com/vi/MVEDo7N_A_s/hqdefault.jpg“ caption=“Blume: Evolution und Schöpfung – aus religionswissenschaftlicher Perspektive“]

Die Auflösung der Konfliktlinie zeige sich z. B. bei Befragungen, in denen die Religionen ein sehr unterschiedliches Bild von ihrer Stellung zur Evolutionstheorie abgeben: Es gebe religiöse Traditionen und Formen, die sich mit ihrer Akzeptanz schwertun, andere sähen eher Vereinbarkeiten. Z. B. bezweifelten die Humanevolution 13% der Buddhisten, ca. 30% der Mainline Christen, 41% der Muslime, 57% der Evangelikalen und 74% der Zeugen Jehovas. Diese US-amerikanische Momentaufnahme (Pew Survey 2014) sei weder historisch noch regional konstant, die Frontlinie also in mehrfacher Hinsicht in Bewegung.

Auch in Deutschland ließen sich überraschende Erkenntnisse erheben. Das Wissenschaftsbarometer 2016 verzeichne einerseits einen Anstieg von wissenschaftlichem Interesse in der jungen Bevölkerung. Andererseits sei es gerade diese Gruppe, die überdurchschnittlich (neben den über 60-Jährigen) die Meinung vertrete: „Die Menschen vertrauen viel zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihrem Gefühl und dem Glauben“. So komme es zu der scheinbar paradoxen Situation, dass mitten in einer säkularisierenden Gesellschaft mit sogar steigendem Interesse an der Wissenschaft gleichzeitig der Ruf nach Gefühl und Glauben laut werde.

Auch in Deutschland ließen sich überraschende Erkenntnisse erheben. Das Wissenschaftsbarometer 2016 verzeichne einerseits einen Anstieg von wissenschaftlichem Interesse in der jungen Bevölkerung. Andererseits sei es gerade diese Gruppe, die überdurchschnittlich (neben den über 60-Jährigen) die Meinung vertrete: „Die Menschen vertrauen viel zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihrem Gefühl und dem Glauben“. So komme es zu der scheinbar paradoxen Situation, dass mitten in einer säkularisierenden Gesellschaft mit sogar steigendem Interesse an der Wissenschaft gleichzeitig der Ruf nach Gefühl und Glauben laut werde.

Blume sieht einen Grund für diesen Befund darin, dass die Fortschrittserzählung („Alles wird besser“) durch unterschiedlichste Ereignisse (2k-Virus, 11. September, Wirtschaftskrise, Bankenkrise) brüchig geworden sei.

Einen weiteren Grund sieht Blume in den neuen Medien. Mit dem Internet komme ein neuer Player ins Spiel, durch den Wissenschaft zunehmend wahrgenommen werde. Dominierend seien hier (gefolgt von youtube etc.) die Nachrichtenportale, in denen auch z. B. politische Diskussionen kontrovers geführt würden. Die neuen Medien erschütterten (übrigens: nicht erst heute; vgl. den Buchdruck) das Vertrauen in die klassischen Institutionen wie Politik, Presse („Lügenpresse“), Schulmedizin (Impfgegner, Homöopathie), aber auch Forschung und Wissenschaft. Da das Angebot gerade der digitalen Medien immer erlaube, Alternativen anzunehmen, vertraue der digitale ‚user‘ zu einem hohen Anteil zunächst einmal dem eigenen Gefühl, das sich leichter denn je digital bestätigen lasse.

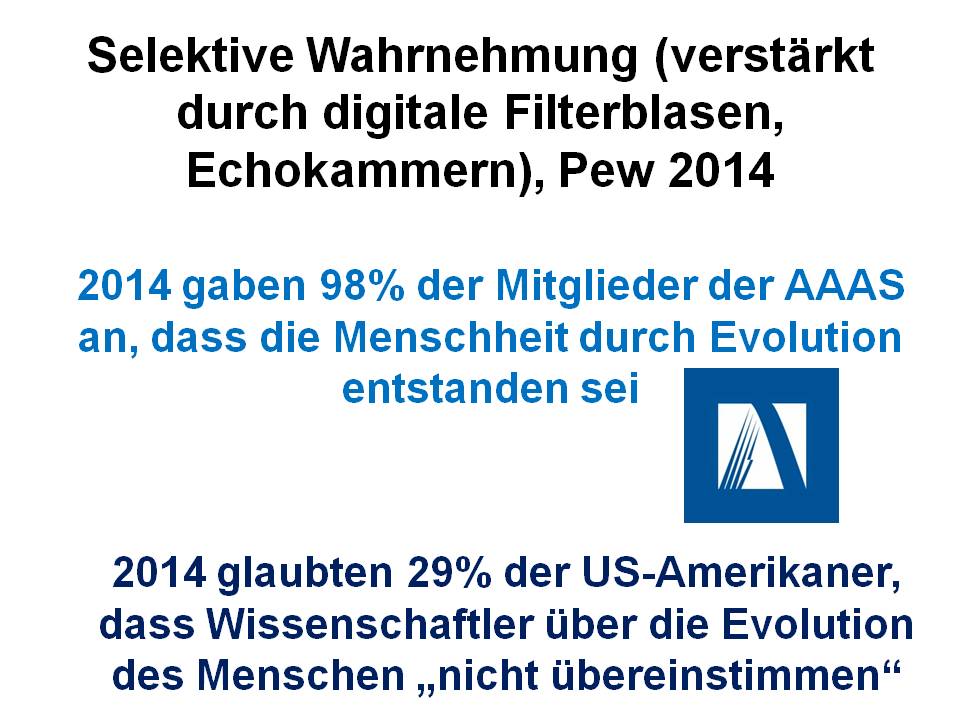

Als Beispiel führt Blume an: 98% der Mitglieder der AAAS, der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft, gingen davon aus, dass die Menschheit durch Evolution entstanden sei. Trotzdem sagten 29% der US-Amerikaner, dass Wissenschaftler über die Evolution des Menschen uneinig seien.

Als Beispiel führt Blume an: 98% der Mitglieder der AAAS, der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft, gingen davon aus, dass die Menschheit durch Evolution entstanden sei. Trotzdem sagten 29% der US-Amerikaner, dass Wissenschaftler über die Evolution des Menschen uneinig seien.

Durch die Überfülle an digitaler Information könne man den Informationsstrom so organisieren, dass er zu den eigenen Erwartungen passe. Wenn man innerliche Schwierigkeiten mit der Evolutionstheorie habe, finde man rasch und zuverlässig in den Suchmaschinen auch Akademiker, die versichern, das alles sei wissenschaftlich durchaus umstritten – allen ‚Fakten‘ zum Trotz. Das Gefühl bestimme, was man finde und man könne sich dann trefflich in der eigenen Filterblase oder Echokammer einrichten.

In dieser Filterblase fühle man sich dann nicht aus der wissenschaftlichen Debatte ausgeklinkt, sondern – im Gegenteil – man vermeine sich in der Gemeinschaft der neuen Aufklärer, die sich mit wissenschaftlichen Argumenten der verschwörerischen Wissenschaftselite entgegensetze.

Aus dieser Perspektive erschließt sich für Blume neu, warum seinerzeit Papst Benedikt XVI. vorausschauend vor Relativismus gewarnt habe. Nur das zu glauben, was der eigenen Gefühlswelt passt, wird heute unter dem Schlagwort „postfaktisch“ diskutiert. Blume fragt: „Ringen wir überhaupt noch darum, ob es Zugang zu einer Wahrheit gibt? Oder glaubt jeder, was er glauben will.“

Blume sieht zwischen den Extremen (Religiöse Fundamentalisten und Antitheisten), die sich in ihre je eigene Filterblase zurückziehen, ein Mittelfeld, in dem die Frage nach der Wahrheit einen Teil der Säkularen und der Religiösen wieder neu zusammenbringen könne. Atheistische und theistische Evolutionsforscher würden dort künftig noch viele Gemeinsamkeiten entdecken können.

Zur Ergänzung und Vertiefung

[otw-bm-list id=“73″]

Recent Comments