Prof. Dr. Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, sieht in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) ein Thema, „das die Gesellschaft grundstürzend verändert“. Es gehe aber darum, einen „verantwortlichen Korridor“ zu finden zwischen verweigernder „Protestkommunikation“ einerseits und bloßer Akzeptanzbeschaffung andererseits.

[fvplayer src=“https://youtu.be/tDRuNLAtpJE“ splash=“https://forum-grenzfragen-test.de/wp-content/uploads/2018/06/dabrock_screenshot1.jpg“ chapters=“https://www.forum-grenzfragen.de/uploads/sprungmarken/dabrock_2018_06.vtt“ caption=“ „]

Die Welt ist aus den Fugen, sagen dieser Tage viele Menschen. Und Peter Dabrock widerspricht da nicht. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats sieht in der Digitalisierung, in künstlichen Systemen und intelligenten Maschinen ein Thema, „das die Gesellschaft grundstürzend verändert“. Dabrock, der katholische und evangelische Theologie, zudem Soziologie studiert hat und an der Universität Erlangen systematische Theologie und Ethik lehrt, ist überzeugt davon, dass „Big Data, die vierte Revolution nach Kopernikus, Darwin und Freud,“ keinen Menschen unberührt lässt. „Wir müssen unsere Lebensform wehrhaft verteidigen“, fordert der Wissenschaftler bei seinem Vortrag am 13. Juni 2018 im vollbesetzten großen Saal des Tagungshauses Weingarten.

Die mit Schlagworten wie „künstliche Intelligenz“, „machine learning“ oder „deep learning“ umschriebene Digitalisierung erfasse alle Bereiche des menschlichen Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens, sagte Dabrock und verdeutlichte dies an Beispielen: So sei etwa der Forschungsetat von Google oder Amazon signifikant höher als der des ganzen Bundesforschungsministeriums. Oder: Facebook ermittle aus Nutzerdaten allein durch Wahrscheinlichkeitsrechnungen Depressionsneigungen und mutmaßlich Suizidgefährdete und warne sie präventiv. „Ist das ethisch vertretbar oder nicht?“ fragt Dabrock. „Und was passiert, wenn menschliche Krisen so technokratisch und ökonomisch getrieben angegangen werden? Denn die errechnete Suizidneigung wird ja psychiatrisch nicht abgefedert.“ Dabrock bezeichnet Google, facebook, amazon und Apple als „vier apokalypische Reiter, die heute schon mehr über uns wissen als wir selber“.

Das vorgeschlagene Gestaltungs- und Regelungskonzept enthält konkrete Handlungsempfehlungen zu vier Themenbereichen, die darauf abzielen, erstens die Potenziale von Big Data zu erschließen, zweitens individuelle Freiheit und Privatheit zu wahren, drittens Gerechtigkeit und Solidarität zu sichern und viertens Verantwortung und Vertrauen zu fördern. (Deutscher Ethikrat, Big Data und Gesundheit – Datensouveränität als informationelle Freiheitsgestaltung, Nov. 2017; auch als Kurzfassung erhältlich)

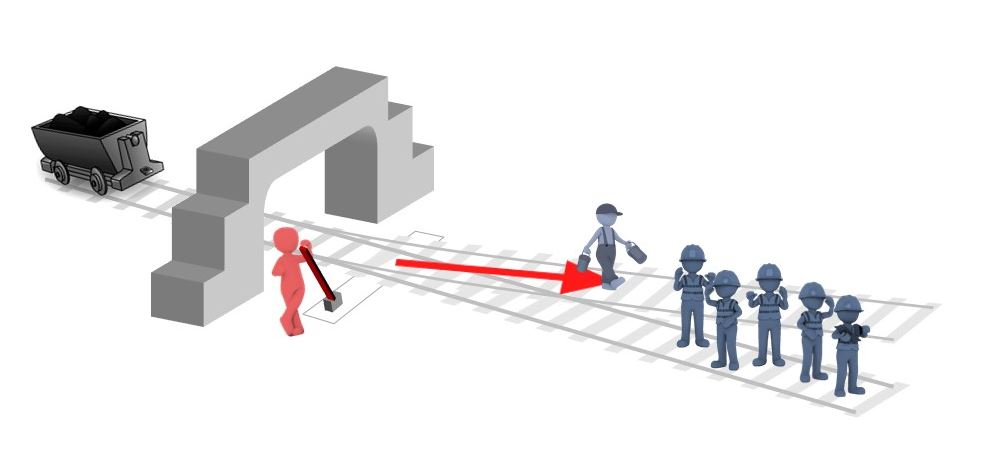

Bei dem Begriff der autonomen Systeme denken die meisten vor allem an Mobilität. Autonomes Fahren gilt als große Herausforderung der Digitalisierung. Weltweit, so schildert Dabrock die Prognosen, könnte die Zahl der jährlich 1,6 Millionen Unfall-Toten signifikant gesenkt werden. Damit verbundene ethische Fragen müssten in angemessener Weise diskutiert werden. Dabrock warnte jedoch davor, in die Falle der Dilemmata-Diskussionen zu tappen, wie dies umfangreich praktiziert werde. So konstruiere man die unwahrscheinlichsten Situationen, in denen das autonome Fahrzeug im Falle eines unausweichlichen Unfalls bspw. zwischen dem Tod zweier Insassen und dem zweier Fußgänger abwägen soll. Derartige Dilemma-Situationen würden jedoch einem Notstand entspringen und könnten nicht helfen, allgemeine Regeln für autonomes Fahren zu finden.

Der Klassiker: Das Trolley-Dilemma. Darf man die Weiche so stellen, dass eine Person umkommt statt der fünf Personen, die der ungebremste Zug ohne Eingreifen erwischen würde?

Dabrock sieht viel weiter reichende Fragen: Was passiert mit der nächsten Generation, die ohne jegliche Fahrpraxis aufwächst, wenn sie nicht mehr selber fährt, aber in Gefahrsituationen doch eingreifen soll? Es gehe also auch um Kulturpraktiken, die zur ethischen Herausforderung werden. Mit den neuen industriellen Möglichkeiten gehe es etwa darum, was passiere, wenn in den nächsten 20 bis 30 Jahren 40 bis 50 Prozent aller bisherigen Jobs wegfallen. Die Identifikation des Menschen über seine Arbeit – was werde daraus? Wie nah Fluch und Segen beieinander liegen, verdeutlicht Dabrock auch am medizinischen Bereich: Die mit Millionen Daten gefütterten Systeme könnten bald bessere Diagnosen stellen als jeder noch so gut fortgebildete Arzt, aber wie sichert man Insulinpumpen und Herzschrittmacher vor Hackern? Oder die sozialen Medien, deren Prinzip es ist, Emotionen zu schüren durch Nähe oder Aufreger. „Dieses innere Element von social media trägt zur Radikalisierung der Menschen bei“, sagt Dabrock. Das fordere unsere Demokratie heraus. Oder die Wirtschaft: Die Plattform-Ökonomie könne heute schon die Realwirtschaft in Millisekunden beeinflussen, ohne dass wir das durchschauen könnten.

Dabrock lässt keinen Zweifel daran, dass er viele Risiken im Bereich der autonomen Systeme sieht; gleichwohl warnt er davor, sich der Entwicklung verweigern zu wollen – das sei gar nicht möglich –, Maschinenstürmerei zu versuchen oder die Moralkeule zu schwingen. Es gehe vielmehr darum, einen „verantwortlichen Korridor“ zu finden zwischen verweigernder „Protestkommunikation“ einerseits und bloßer Akzeptanzbeschaffung andererseits. Dabei sei dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht noch mehr auseinander driftet als bisher schon; denn dies sei eine große Gefahr für unsere rechtsstaatliche Demokratie und die Freiheit. Ethik in Zeiten von Big Data sei vor allem Sozialethik. Man könne immer und überall menschlich sein oder nicht. Es bleibe die Verantwortung für das Tun oder das Unterlassen sinnvollen Tuns. In der „onlife-Welt“ wachse zusammen, was bisher nicht zusammen gehörte und unter bestimmten Umständen auch nicht zusammengehört (etwa die Suizid-Prophylaxe von Facebook). Um diesen Risiken verantwortlich steuernd begegnen zu können, dürfe nicht nur der Einzeln zur Vorsicht ermahnt werden. Nötig sei vielmehr ein multidimensionaler Ansatz und Regierungshandeln, das viele Akteure einbeziehe und das Ziel verfolge, Datensouveränität zu erreichen. Privatheit müsse begriffen werden als die Möglichkeit, die Kontrolle über seine Daten zu behalten. Dabrock zeichnete in diesem Zusammenhang allerdings ein sehr düsteres Bild der deutschen Politik. Als Vorsitzender des Deutschen Ethikrats führe er viele Gespräche auf politischer Ebene, habe allerdings sehr oft das Gefühl, dass die Politik die Größe und die Bedeutung des Problems noch überhaupt nicht erkannt habe. Er hält auch nichts von der politischen Forderung, Kinder müssten in der Schule programmieren lernen. Sinnvoll sei eher eine Mischung aus Medienkunde, Psychologie, Ethik und Programmieren. Denn entscheidend sei zu lernen, urteilsfähig zu bleiben. Und für diese Kompetenzen hat Dabrock andere Schlagworte zur Hand: „Bibel, Faust, Musik, Mathematik, zwei Fremdsprachen und Sport“. Und für ein christlich fundiertes Bewusstsein fügt er hinzu: „Verletzlichkeit wahrnehmen, Freiheit stärken, Pluralität würdigen, Inklusion befördern und der Stadt Bestes suchen.“

Text: Barbara Thurner-Fromm, Öffentlichkeitsarbeit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ergänzt durch Heinz-Hermann Peitz

„Statt Datensparsamkeit bedarf es Datensouveränität“, so Peter Dabrock in einem Interview der „Schwäbischen“ im Vorfeld der Abendveranstaltung

Beiträge der „Themenwoche KI“

[otw-bm-list id=“76″]

Recent Comments